- トップページ

- ゆいまる日記 2020年

2020年12月24日

「年末のご挨拶」

今年もあとわずかとなりました。皆様の一年間は如何でしたでしょうか?

コロナ禍の重苦しい圧力の中でも、私たちは着実に一歩一歩進むことができたと思います。何度も感染対策会議を開いて試行錯誤し、看護師が学会に2演題発表をし、グリーフケアやデスカンファレンスを行い、病院とも合同の振り返りの会を持つことができました。改めて当院のスタッフの力強さを感じる一年でした。

そのような中で、私は今年も多くの療養者の方々から多くを学ぶことができました。特に私の専門分野である神経難病の在宅医療という分野では、症状が多彩な上に多くの事業所・職種が関与するため、道筋を作っていくことが難しくなります。それに対して、療養者の方やそのご家族の気持ちを尊重することと、皆が動きやすいような関係づくりと、担当者会議による意思疎通の大切さを再認識しました。

この一年間、支えてきてくれたスタッフと、関係する訪問看護様、ケアマネ様、リハビリ様、訪問薬剤様、訪問介護様、施設職員様、そして訪問させていただいた療養者の方々とご家族様、すべての方々に感謝いたします。

今年一年ありがとうございました。どうぞ良いお年をお迎えください。

今年もあとわずかとなりました。皆様の一年間は如何でしたでしょうか?

コロナ禍の重苦しい圧力の中でも、私たちは着実に一歩一歩進むことができたと思います。何度も感染対策会議を開いて試行錯誤し、看護師が学会に2演題発表をし、グリーフケアやデスカンファレンスを行い、病院とも合同の振り返りの会を持つことができました。改めて当院のスタッフの力強さを感じる一年でした。

そのような中で、私は今年も多くの療養者の方々から多くを学ぶことができました。特に私の専門分野である神経難病の在宅医療という分野では、症状が多彩な上に多くの事業所・職種が関与するため、道筋を作っていくことが難しくなります。それに対して、療養者の方やそのご家族の気持ちを尊重することと、皆が動きやすいような関係づくりと、担当者会議による意思疎通の大切さを再認識しました。

この一年間、支えてきてくれたスタッフと、関係する訪問看護様、ケアマネ様、リハビリ様、訪問薬剤様、訪問介護様、施設職員様、そして訪問させていただいた療養者の方々とご家族様、すべての方々に感謝いたします。

今年一年ありがとうございました。どうぞ良いお年をお迎えください。

2020年12月23日

「ZOOMデスカンファレンス」

江南厚生病院さんとデスカンファレンスを予定しておりましたが、コロナ渦で感染拡大状況も鑑みリモートのZOOMでカンファレンスを行うことになりました。がん療養者の方で、在宅と病院で2年近く病院、在宅チームで連携したケースの振り返りでした。

病院からは患者相談支援センター、外来、病棟、医師、在宅チームからは訪問看護ステーション、ケアマネジャー、クリニックでそれぞれの場所からZOOMでの参加となりました。

江南厚生病院さんとデスカンファレンスを予定しておりましたが、コロナ渦で感染拡大状況も鑑みリモートのZOOMでカンファレンスを行うことになりました。がん療養者の方で、在宅と病院で2年近く病院、在宅チームで連携したケースの振り返りでした。

病院からは患者相談支援センター、外来、病棟、医師、在宅チームからは訪問看護ステーション、ケアマネジャー、クリニックでそれぞれの場所からZOOMでの参加となりました。

それぞれの関わりを振り返り、「どのような支援だったか」「どのように過ごされたのか」を共有しました。また、今回の支援の振り返りを基に今後更に支援の質向上のために何ができるのか、忌憚ない意見交換をすることができました。

カンファレンスを終えて、立場は違いますがおひとりの療養者の方に向かう姿勢や想いは同じで支援をしていたことも理解し合え、地域で繋がっているチームとしてより強固な関係作りができる機会になったと思います。

今回、カンファレンスに参加されました江南厚生病院の皆さま、はるか訪問看護ステーションの皆さま、ちいきの介護のケアマネージャーさま、貴重な時間をありがとうございました。感謝申し上げます。

カンファレンスを終えて、立場は違いますがおひとりの療養者の方に向かう姿勢や想いは同じで支援をしていたことも理解し合え、地域で繋がっているチームとしてより強固な関係作りができる機会になったと思います。

今回、カンファレンスに参加されました江南厚生病院の皆さま、はるか訪問看護ステーションの皆さま、ちいきの介護のケアマネージャーさま、貴重な時間をありがとうございました。感謝申し上げます。

2020年12月22日

「ガン末期療養者様の短い関わりからの大きな学び」

12月はたくさんのデスカンファレンスを開催し、ケアを振り返り學ぶ機会となりました。

今回十二指腸がん、腹膜播種、頚椎転移の療養者様の最期に関わらせていただいた、ケアマジャー・訪問看護・福祉用具の事業所の方々に参加していただきました。

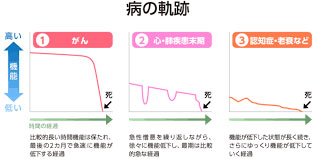

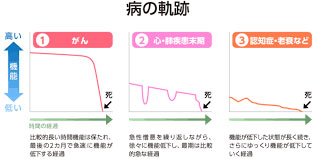

急速な変化に十分対応ができたのか、抱いているモヤモヤ感を自由に表出し、ガンの方がたどる病の軌跡を共有することができたと思います。

急速な変化に十分対応ができたのか、抱いているモヤモヤ感を自由に表出し、ガンの方がたどる病の軌跡を共有することができたと思います。

短い関わりの中で、素早く本人様と家族様そしてその背景を捉え、フィジカルアセスメントする能力が求められることを改めて感じた症例でした。クリニック全体そして地域の医療介護従事者と共に高め合っていけたらと思っております。

12月はたくさんのデスカンファレンスを開催し、ケアを振り返り學ぶ機会となりました。

今回十二指腸がん、腹膜播種、頚椎転移の療養者様の最期に関わらせていただいた、ケアマジャー・訪問看護・福祉用具の事業所の方々に参加していただきました。

急速な変化に十分対応ができたのか、抱いているモヤモヤ感を自由に表出し、ガンの方がたどる病の軌跡を共有することができたと思います。

急速な変化に十分対応ができたのか、抱いているモヤモヤ感を自由に表出し、ガンの方がたどる病の軌跡を共有することができたと思います。短い関わりの中で、素早く本人様と家族様そしてその背景を捉え、フィジカルアセスメントする能力が求められることを改めて感じた症例でした。クリニック全体そして地域の医療介護従事者と共に高め合っていけたらと思っております。

2020年12月21日

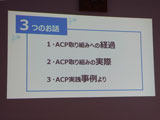

「在宅看護論の講義へ」

12月11日に某看護学校へ在宅看護論の講義に須田看護師、一政看護師、丹羽で伺いました。

12月11日に某看護学校へ在宅看護論の講義に須田看護師、一政看護師、丹羽で伺いました。

在宅で最期まで「家で暮らすこと」に大切なこと…

という視点でお話しさせていただきました。

学生さんは実習で在宅での看取りを経験された方は少ないと思われる中、ACP多職種連携の大切さ、病院とは違う1人の療養者の方に沢山の多職種の関りがあることが感じ取れ「最期まで療養者の伴奏者」であることが在宅の魅力と感じて頂けたと思います。

学生さんは実習で在宅での看取りを経験された方は少ないと思われる中、ACP多職種連携の大切さ、病院とは違う1人の療養者の方に沢山の多職種の関りがあることが感じ取れ「最期まで療養者の伴奏者」であることが在宅の魅力と感じて頂けたと思います。

数年後にも看護学校の思い出の中に在宅看護の魅力として思い出していただければ幸いです。

学生さんへの講義は、未来の貢献の時間と思います。私も須田看護師のAYA世代、一政看護師の老年期での終末期の講義をお聞きした時は胸が熱くなりました。

学生さんへの講義は、未来の貢献の時間と思います。私も須田看護師のAYA世代、一政看護師の老年期での終末期の講義をお聞きした時は胸が熱くなりました。

看護師の仕事は、色々な方との出会いの中で命を次世代に渡す瞬間に立ち会える仕事、いくつになっても自分自身を成長させていただける仕事であると心から感じました。

在宅での講義を聴いてくださり有難うございました。国家試験頑張ってください。そして、このような機会をくださったご縁に感謝、院長、スタッフのご協力に感謝いたします。

12月11日に某看護学校へ在宅看護論の講義に須田看護師、一政看護師、丹羽で伺いました。

12月11日に某看護学校へ在宅看護論の講義に須田看護師、一政看護師、丹羽で伺いました。在宅で最期まで「家で暮らすこと」に大切なこと…

・ACP

・家族とのコミニケション

・在宅での治療方法

・在宅支援者の働きかけ

・看取り

・グリーフケア

・デスカンファレンス

・家族とのコミニケション

・在宅での治療方法

・在宅支援者の働きかけ

・看取り

・グリーフケア

・デスカンファレンス

という視点でお話しさせていただきました。

学生さんは実習で在宅での看取りを経験された方は少ないと思われる中、ACP多職種連携の大切さ、病院とは違う1人の療養者の方に沢山の多職種の関りがあることが感じ取れ「最期まで療養者の伴奏者」であることが在宅の魅力と感じて頂けたと思います。

学生さんは実習で在宅での看取りを経験された方は少ないと思われる中、ACP多職種連携の大切さ、病院とは違う1人の療養者の方に沢山の多職種の関りがあることが感じ取れ「最期まで療養者の伴奏者」であることが在宅の魅力と感じて頂けたと思います。数年後にも看護学校の思い出の中に在宅看護の魅力として思い出していただければ幸いです。

学生さんへの講義は、未来の貢献の時間と思います。私も須田看護師のAYA世代、一政看護師の老年期での終末期の講義をお聞きした時は胸が熱くなりました。

学生さんへの講義は、未来の貢献の時間と思います。私も須田看護師のAYA世代、一政看護師の老年期での終末期の講義をお聞きした時は胸が熱くなりました。看護師の仕事は、色々な方との出会いの中で命を次世代に渡す瞬間に立ち会える仕事、いくつになっても自分自身を成長させていただける仕事であると心から感じました。

在宅での講義を聴いてくださり有難うございました。国家試験頑張ってください。そして、このような機会をくださったご縁に感謝、院長、スタッフのご協力に感謝いたします。

2020年12月20日

感染対策の為に会話をせずに食事をしましたが、黙って食事をするのも味気なく、スタッフ家族のクリスマス動画を募集し編集して流すこととなりました。

感染対策の為に会話をせずに食事をしましたが、黙って食事をするのも味気なく、スタッフ家族のクリスマス動画を募集し編集して流すこととなりました。スタッフから動画を集めると、クリスマス動画からいつしか可愛い家族自慢へと動画が変わっていき、日頃の仕事とは違う一面が垣間見れてとても微笑ましい会食となりました。

ゲーム大会も自宅にあるボードゲームを持ち寄り、密にならないように開催しました。

ゲーム大会も自宅にあるボードゲームを持ち寄り、密にならないように開催しました。

2020年12月15日

「市民フリースピーチ」

犬山市議会では、市民又は市内在勤者が議会で発言する機会として「市民フリースピーチ制度(5分間発言)」が設けられています。そこで、11月30日の19時〜犬山市議会「市民フリースピーチ」へ参加して参りました。発言テーマは「在宅人工呼吸器装着者の非常用電源給付又は助成のお願い」です。

犬山市議会では、市民又は市内在勤者が議会で発言する機会として「市民フリースピーチ制度(5分間発言)」が設けられています。そこで、11月30日の19時〜犬山市議会「市民フリースピーチ」へ参加して参りました。発言テーマは「在宅人工呼吸器装着者の非常用電源給付又は助成のお願い」です。

先日、災害対策訓練を行ったところですが、実際に購入し準備するには費用が大きく、直ぐに準備するには各ご家庭に大きな負担となります。他府県では「人工呼吸器装着者の非常用電源確保」に関する助成制度が整えているところもありますが、愛知県では医療機関向けのみ、犬山市にもそのような助成制度は整えておりません。

先日、災害対策訓練を行ったところですが、実際に購入し準備するには費用が大きく、直ぐに準備するには各ご家庭に大きな負担となります。他府県では「人工呼吸器装着者の非常用電源確保」に関する助成制度が整えているところもありますが、愛知県では医療機関向けのみ、犬山市にもそのような助成制度は整えておりません。

人工呼吸器・喀痰吸引器など電源の必要な医療機器を使用している在宅難病患者にとって、大規模災害(長時間停電)時の発電機・予備バッテリー購入などの停電対策は命に直結する課題となっています。

このスピーチ内容は12月15日議会の中の「全員協議」にかけられ、「必要なこと」として議論されておりました。今後、民生文教委員会で取りまとめをされるとのことです。

このスピーチ内容は12月15日議会の中の「全員協議」にかけられ、「必要なこと」として議論されておりました。今後、民生文教委員会で取りまとめをされるとのことです。

在宅人工呼吸器療養者とその家族が、安心して療養生活が送れるために犬山市でも制度化されることを切に願っております。

動画でも市民フリースピーチの内容を見ることが出来ます。(※発表は3人目です。)

「犬山市議会 そのほかの会議中継 のライブ配信(YouTube)」

犬山市議会では、市民又は市内在勤者が議会で発言する機会として「市民フリースピーチ制度(5分間発言)」が設けられています。そこで、11月30日の19時〜犬山市議会「市民フリースピーチ」へ参加して参りました。発言テーマは「在宅人工呼吸器装着者の非常用電源給付又は助成のお願い」です。

犬山市議会では、市民又は市内在勤者が議会で発言する機会として「市民フリースピーチ制度(5分間発言)」が設けられています。そこで、11月30日の19時〜犬山市議会「市民フリースピーチ」へ参加して参りました。発言テーマは「在宅人工呼吸器装着者の非常用電源給付又は助成のお願い」です。 先日、災害対策訓練を行ったところですが、実際に購入し準備するには費用が大きく、直ぐに準備するには各ご家庭に大きな負担となります。他府県では「人工呼吸器装着者の非常用電源確保」に関する助成制度が整えているところもありますが、愛知県では医療機関向けのみ、犬山市にもそのような助成制度は整えておりません。

先日、災害対策訓練を行ったところですが、実際に購入し準備するには費用が大きく、直ぐに準備するには各ご家庭に大きな負担となります。他府県では「人工呼吸器装着者の非常用電源確保」に関する助成制度が整えているところもありますが、愛知県では医療機関向けのみ、犬山市にもそのような助成制度は整えておりません。人工呼吸器・喀痰吸引器など電源の必要な医療機器を使用している在宅難病患者にとって、大規模災害(長時間停電)時の発電機・予備バッテリー購入などの停電対策は命に直結する課題となっています。

このスピーチ内容は12月15日議会の中の「全員協議」にかけられ、「必要なこと」として議論されておりました。今後、民生文教委員会で取りまとめをされるとのことです。

このスピーチ内容は12月15日議会の中の「全員協議」にかけられ、「必要なこと」として議論されておりました。今後、民生文教委員会で取りまとめをされるとのことです。在宅人工呼吸器療養者とその家族が、安心して療養生活が送れるために犬山市でも制度化されることを切に願っております。

動画でも市民フリースピーチの内容を見ることが出来ます。(※発表は3人目です。)

「犬山市議会 そのほかの会議中継 のライブ配信(YouTube)」

2020年12月7日

「自分の生き方を貫いた女性のデスカンファレンス」

12月7日(月)「ALSの闘病をし、呼吸器は付けない」と自分の生き方を貫いた女性のデスカンファレンスに、担当ケアマネジャー、訪問看護ステーションの看護師・理学療法士が参加してくださりました。

12月7日(月)「ALSの闘病をし、呼吸器は付けない」と自分の生き方を貫いた女性のデスカンファレンスに、担当ケアマネジャー、訪問看護ステーションの看護師・理学療法士が参加してくださりました。

ご家族様は少しでも生きてほしいと願い、本人は治療を拒み自然な経過でいたいと意思表示されました。双方の思いに寄り添いながら支援し、本人の声や家族の声にしっかり耳を傾け、一瞬一瞬を皆が大切にし後手に回らない迅速な対応を心がけてたことを、在宅チーム皆で大きく頷き、同じ気持ちで進んでいたことを確認しました。

私たち在宅チームは生き様・夫婦の絆を深く学ばせていただきました。

12月7日(月)「ALSの闘病をし、呼吸器は付けない」と自分の生き方を貫いた女性のデスカンファレンスに、担当ケアマネジャー、訪問看護ステーションの看護師・理学療法士が参加してくださりました。

12月7日(月)「ALSの闘病をし、呼吸器は付けない」と自分の生き方を貫いた女性のデスカンファレンスに、担当ケアマネジャー、訪問看護ステーションの看護師・理学療法士が参加してくださりました。ご家族様は少しでも生きてほしいと願い、本人は治療を拒み自然な経過でいたいと意思表示されました。双方の思いに寄り添いながら支援し、本人の声や家族の声にしっかり耳を傾け、一瞬一瞬を皆が大切にし後手に回らない迅速な対応を心がけてたことを、在宅チーム皆で大きく頷き、同じ気持ちで進んでいたことを確認しました。

私たち在宅チームは生き様・夫婦の絆を深く学ばせていただきました。

2020年12月5日

「第25回日本難病看護学会 第8回日本難病医療ネットワーク学会 合同学術集会」

晩秋の候、難病学会に院内難病グループの看護師 須田、一色、丹羽、そして長田4名がオンライン参加しました。

晩秋の候、難病学会に院内難病グループの看護師 須田、一色、丹羽、そして長田4名がオンライン参加しました。

筋萎縮性側索硬化症(ALS)の非運動症状の一つである情動制止困難についてトピックとして取り上げられ、ALS当事者である岡部宏生さんからは、情動制止困難の要因は痛みに関係すること、注意しても同じミスを繰り返すこと、意思を無視して勝手な事が要因となること。

患者自身の対処方法として、支援者がいなくなったらどうなるか、優先順位を考える、相手の状況を冷静に考える、昔の自分なら怒るかと考える。情動制止困難の見極め方は、時間を置いたら冷静になっているか、感謝の言葉や優しい言葉ができるか、さっきまでの怒りが嘘のように収まるかと貴重なアドバイスがありました。

「その人の性格を一括りにしないで欲しい」…困難事例となっていた事例について一言で言い切れない。「適切な理解と理解を深めて欲しい」とメッセージがありました。

難病医療ネットワーク学会との合同集会であったため、病変の分布と臨床症状・臨床経過との関連性を持たせ、介入方法に議論されたことはALS長期療養者の情動制止障害をきちんと理解する機会となり、医学的視点で大変学びの多い有意義な学会でした。

難病医療ネットワーク学会との合同集会であったため、病変の分布と臨床症状・臨床経過との関連性を持たせ、介入方法に議論されたことはALS長期療養者の情動制止障害をきちんと理解する機会となり、医学的視点で大変学びの多い有意義な学会でした。

晩秋の候、難病学会に院内難病グループの看護師 須田、一色、丹羽、そして長田4名がオンライン参加しました。

晩秋の候、難病学会に院内難病グループの看護師 須田、一色、丹羽、そして長田4名がオンライン参加しました。筋萎縮性側索硬化症(ALS)の非運動症状の一つである情動制止困難についてトピックとして取り上げられ、ALS当事者である岡部宏生さんからは、情動制止困難の要因は痛みに関係すること、注意しても同じミスを繰り返すこと、意思を無視して勝手な事が要因となること。

患者自身の対処方法として、支援者がいなくなったらどうなるか、優先順位を考える、相手の状況を冷静に考える、昔の自分なら怒るかと考える。情動制止困難の見極め方は、時間を置いたら冷静になっているか、感謝の言葉や優しい言葉ができるか、さっきまでの怒りが嘘のように収まるかと貴重なアドバイスがありました。

「その人の性格を一括りにしないで欲しい」…困難事例となっていた事例について一言で言い切れない。「適切な理解と理解を深めて欲しい」とメッセージがありました。

難病医療ネットワーク学会との合同集会であったため、病変の分布と臨床症状・臨床経過との関連性を持たせ、介入方法に議論されたことはALS長期療養者の情動制止障害をきちんと理解する機会となり、医学的視点で大変学びの多い有意義な学会でした。

難病医療ネットワーク学会との合同集会であったため、病変の分布と臨床症状・臨床経過との関連性を持たせ、介入方法に議論されたことはALS長期療養者の情動制止障害をきちんと理解する機会となり、医学的視点で大変学びの多い有意義な学会でした。 2020年12月1日

「大口町介護支援専門員研修 講義」

11月10日に大口町の介護支援専門員研修の講義依頼を受けて2時間の講義を担当させていただき、「介護支援専門員として知っておきたい看取り期(エンド・オブ・ライフケア)の実際」をテーマに講義させていただきました。

11月10日に大口町の介護支援専門員研修の講義依頼を受けて2時間の講義を担当させていただき、「介護支援専門員として知っておきたい看取り期(エンド・オブ・ライフケア)の実際」をテーマに講義させていただきました。

今年は社会全体がコロナ渦で研修が立て続けにキャンセルになっている中で、大口町も久しぶりの研修開催になったそうです。実際には久しぶりの研修という事もあり、介護支援専門員だけでなく、行政、訪問看護ステーション、ディサービス、施設の方々も参加され40名ほどの参加がありまりました。

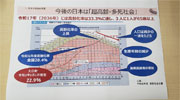

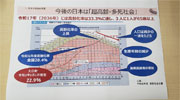

今回、講義を担当するにあたり統計を調べました。令和元年度の高齢白書では全国の高齢化率は28.4%(最新)ですが、大口町は令和2年度9月1日現在22.9%と比較的高齢化率の低い市町です。

今回、講義を担当するにあたり統計を調べました。令和元年度の高齢白書では全国の高齢化率は28.4%(最新)ですが、大口町は令和2年度9月1日現在22.9%と比較的高齢化率の低い市町です。

そして、愛知県衛生年報から平成30年度の大口町の在宅看取り率(自宅、グループホーム、サービス付高齢者住宅等)は13.3%となっており年々上昇しております。今まで少なかった在宅看取りも少しずつ増加しており今後も増えることも予想されます。

元職が医療系でない福祉系のケアマネジャーの方ですと、実際に看取りの経験をしたことがなくなんとなく怖い、医療系サービスをまとめるのはハードルが高いということもよく聞きます。ケアマネジャーの方々が担当された利用者の方々の看取り期のケアマネジメントで、「自立支援と尊厳を保持し、最期までその人らしい最善の生を生ききることができるように」支援できるための要素・構成を時間を掛けて考えました。

講義の最後には、講義の10日ほど前にご逝去された方のご家族にご了解を得てお写真をお借りし、事例としてお話しもさせていただきました。がん末期のキリスト教信者の方のお話しです。病院退院後、予後数日〜数週間の状況ではありましたが、その方の願いであった「教会のミサへ参加する」ことを伺い、在宅チーム、ケアマネジャーさんを中心にクリニック、訪問看護ステーション、福祉用具、ヘルパー、福祉タクシー等協働し教会への外出支援を行った様子をお伝えさせていただきました。

会場ではすすり泣きされる方もみえ、最後の感想でもこのような支援がケアマネジャーを中心に在宅チームで行えることに驚き、勇気づけられたとのご意見をいただくことができました。

私どもクリニックでは「いつまでも住み馴れた場所で安心して暮らし続けられる地域づくりをします」と理念を掲げております。今後も引き続き啓発活動も行っていきたいと思っております。

11月10日に大口町の介護支援専門員研修の講義依頼を受けて2時間の講義を担当させていただき、「介護支援専門員として知っておきたい看取り期(エンド・オブ・ライフケア)の実際」をテーマに講義させていただきました。

11月10日に大口町の介護支援専門員研修の講義依頼を受けて2時間の講義を担当させていただき、「介護支援専門員として知っておきたい看取り期(エンド・オブ・ライフケア)の実際」をテーマに講義させていただきました。今年は社会全体がコロナ渦で研修が立て続けにキャンセルになっている中で、大口町も久しぶりの研修開催になったそうです。実際には久しぶりの研修という事もあり、介護支援専門員だけでなく、行政、訪問看護ステーション、ディサービス、施設の方々も参加され40名ほどの参加がありまりました。

今回、講義を担当するにあたり統計を調べました。令和元年度の高齢白書では全国の高齢化率は28.4%(最新)ですが、大口町は令和2年度9月1日現在22.9%と比較的高齢化率の低い市町です。

今回、講義を担当するにあたり統計を調べました。令和元年度の高齢白書では全国の高齢化率は28.4%(最新)ですが、大口町は令和2年度9月1日現在22.9%と比較的高齢化率の低い市町です。そして、愛知県衛生年報から平成30年度の大口町の在宅看取り率(自宅、グループホーム、サービス付高齢者住宅等)は13.3%となっており年々上昇しております。今まで少なかった在宅看取りも少しずつ増加しており今後も増えることも予想されます。

元職が医療系でない福祉系のケアマネジャーの方ですと、実際に看取りの経験をしたことがなくなんとなく怖い、医療系サービスをまとめるのはハードルが高いということもよく聞きます。ケアマネジャーの方々が担当された利用者の方々の看取り期のケアマネジメントで、「自立支援と尊厳を保持し、最期までその人らしい最善の生を生ききることができるように」支援できるための要素・構成を時間を掛けて考えました。

講義の最後には、講義の10日ほど前にご逝去された方のご家族にご了解を得てお写真をお借りし、事例としてお話しもさせていただきました。がん末期のキリスト教信者の方のお話しです。病院退院後、予後数日〜数週間の状況ではありましたが、その方の願いであった「教会のミサへ参加する」ことを伺い、在宅チーム、ケアマネジャーさんを中心にクリニック、訪問看護ステーション、福祉用具、ヘルパー、福祉タクシー等協働し教会への外出支援を行った様子をお伝えさせていただきました。

会場ではすすり泣きされる方もみえ、最後の感想でもこのような支援がケアマネジャーを中心に在宅チームで行えることに驚き、勇気づけられたとのご意見をいただくことができました。

私どもクリニックでは「いつまでも住み馴れた場所で安心して暮らし続けられる地域づくりをします」と理念を掲げております。今後も引き続き啓発活動も行っていきたいと思っております。

2020年11月30日

「アサーティブ『力』セミナー」

「アサーティブ力セミナー」に参加してきました。講師の先生や参加者同士をニックネームで呼び合いながら、自分の上手く伝えれなかった経験などを語り合い、また同時に自分の考え方やあり方を見つめ直しながら、アサーティブ力の大切さを学びました。

仕事では、アサーティブ力を身につけることでコミュニケーション能力の向上が図れ、仕事をスムーズに進めて成果をあげることにつなげます。また、自分も相手も尊重しつつも、自分の意見をきちんと的確に伝えることで円滑な人間関係を築いていきます。自分のコミュニケーションの傾向やあり方をまず理解し、普段何気なくとっているコミュニケーションの取り方を改めていけたらと思います。

セミナー参加後、クリニック内でもアサーティブなコミュニケーションが取れるよう伝達講習会を開きました。円滑なコミュニケーションを個々が心掛け、情報共有や報連相をスムーズに行うことで、組織力を高めていきたいと思います。

セミナー参加後、クリニック内でもアサーティブなコミュニケーションが取れるよう伝達講習会を開きました。円滑なコミュニケーションを個々が心掛け、情報共有や報連相をスムーズに行うことで、組織力を高めていきたいと思います。

「アサーティブ力セミナー」に参加してきました。講師の先生や参加者同士をニックネームで呼び合いながら、自分の上手く伝えれなかった経験などを語り合い、また同時に自分の考え方やあり方を見つめ直しながら、アサーティブ力の大切さを学びました。

仕事では、アサーティブ力を身につけることでコミュニケーション能力の向上が図れ、仕事をスムーズに進めて成果をあげることにつなげます。また、自分も相手も尊重しつつも、自分の意見をきちんと的確に伝えることで円滑な人間関係を築いていきます。自分のコミュニケーションの傾向やあり方をまず理解し、普段何気なくとっているコミュニケーションの取り方を改めていけたらと思います。

セミナー参加後、クリニック内でもアサーティブなコミュニケーションが取れるよう伝達講習会を開きました。円滑なコミュニケーションを個々が心掛け、情報共有や報連相をスムーズに行うことで、組織力を高めていきたいと思います。

セミナー参加後、クリニック内でもアサーティブなコミュニケーションが取れるよう伝達講習会を開きました。円滑なコミュニケーションを個々が心掛け、情報共有や報連相をスムーズに行うことで、組織力を高めていきたいと思います。

2020年11月27日

「在宅人工呼吸器装着療養者の災害対策の取り組み」

当院では医師、看護師で難病グループを作り、神経難病療養者への診療やケアの質向上に向けて活動しております。昨年度は人工呼吸器装着の在宅移行支援(先日在宅医療連合学会で発表)、本年度は災害支援を目標に取り組んでおります。春から夏にかけては、在宅人工呼吸器装着療養者の災害対策の個別調査を実施しました。

先日、「在宅人工呼吸器装着ALS療養者のご自宅でどのような災害対策をしたら良いか?」を考え、結が備えている蓄電池と発動機を用いて、72時間人工呼吸器を維持する災害シミュレーション訓練を実施しました。

先日、「在宅人工呼吸器装着ALS療養者のご自宅でどのような災害対策をしたら良いか?」を考え、結が備えている蓄電池と発動機を用いて、72時間人工呼吸器を維持する災害シミュレーション訓練を実施しました。

当院では医師、看護師で難病グループを作り、神経難病療養者への診療やケアの質向上に向けて活動しております。昨年度は人工呼吸器装着の在宅移行支援(先日在宅医療連合学会で発表)、本年度は災害支援を目標に取り組んでおります。春から夏にかけては、在宅人工呼吸器装着療養者の災害対策の個別調査を実施しました。

先日、「在宅人工呼吸器装着ALS療養者のご自宅でどのような災害対策をしたら良いか?」を考え、結が備えている蓄電池と発動機を用いて、72時間人工呼吸器を維持する災害シミュレーション訓練を実施しました。

先日、「在宅人工呼吸器装着ALS療養者のご自宅でどのような災害対策をしたら良いか?」を考え、結が備えている蓄電池と発動機を用いて、72時間人工呼吸器を維持する災害シミュレーション訓練を実施しました。

お忙しい中ご協力いただきましたご家族様、ケアマネージャー様、3社の訪問看護ステーション様、フィリップス様ありがとうございました。また、今回メーカーさん(EcoFlow Technology社様)のご厚意で、大容量蓄電池のデモ品をお借りして実践もさせていただきました。

災害対策については自助・共助が必要と考えますが、公助として保健所や市にも関心を持っていただけることを切に願います。

災害対策については自助・共助が必要と考えますが、公助として保健所や市にも関心を持っていただけることを切に願います。

2020年11月15日

「第17回 排泄ケア・排泄機能指導研究会 オンライン参加」

「第17回 排泄ケア・排泄機能指導研究会」が、名古屋大学医学部付属病院 中央診療棟7階会議室オンラインで開催されました。一般演題は、新型コロナウイルス感染対策に重きをおいた排泄ケアの取り組みでした。

などの事例をお聞きし「情報共有」の大切さ、元気なうちから排泄に関して適切なケア方法を知ることが必要であり、在宅においても色々な課題を含め災害時などの事前の物品供給が必要であると感じられました。

特別講演では株式会社aba代表取締役の宇井吉美様より「必要時に必要な介護を排泄ケア『ヘルプパット』で届ける」の講演を視聴しました。「排泄パターンを中心に生活スケジュールを整えて適時適切なケアが実践可能となる」という言葉から生活の中で排泄だけが制御できないというが、「排泄に合わせて生活を考える」という概念はなかったです。

宇井様は現場を知ることが開発の近道だと考え、介護施設で実地研修を実践されておりました。現場でのお話は、とても親近感を感じ楽しい時間でした。

近い将来「ヘルプパット」の商品を身近で見ることが出来る日を楽しみに、介護現場の方々にも介護負担の軽減になっていくのではないかと心待ちにしています。

近い将来「ヘルプパット」の商品を身近で見ることが出来る日を楽しみに、介護現場の方々にも介護負担の軽減になっていくのではないかと心待ちにしています。

様々なお話を聞き、排泄は人間にとって本当に大切であり、元気な時から排泄に対して正しい知識が必要であると痛感しました。

高齢社会の中、介護職が減少傾向である今、地域の中で何ができるのか将来にむけて地域全体で介護を考えなくてはならない時代になってきています。少しでもお役に立てる可能性があるならば地域の方々とのふれあい、笑顔で排泄について話ができ、困ったことが少しでも解消できる相談役になれたらと思っております。

「第17回 排泄ケア・排泄機能指導研究会」が、名古屋大学医学部付属病院 中央診療棟7階会議室オンラインで開催されました。一般演題は、新型コロナウイルス感染対策に重きをおいた排泄ケアの取り組みでした。

・入院管理

・コロナ禍で家族の面会ができない今後在宅へ移行のため指導方法

・外来での導尿患者のカテーテル管理の難渋したケース

・コロナ禍で家族の面会ができない今後在宅へ移行のため指導方法

・外来での導尿患者のカテーテル管理の難渋したケース

などの事例をお聞きし「情報共有」の大切さ、元気なうちから排泄に関して適切なケア方法を知ることが必要であり、在宅においても色々な課題を含め災害時などの事前の物品供給が必要であると感じられました。

特別講演では株式会社aba代表取締役の宇井吉美様より「必要時に必要な介護を排泄ケア『ヘルプパット』で届ける」の講演を視聴しました。「排泄パターンを中心に生活スケジュールを整えて適時適切なケアが実践可能となる」という言葉から生活の中で排泄だけが制御できないというが、「排泄に合わせて生活を考える」という概念はなかったです。

宇井様は現場を知ることが開発の近道だと考え、介護施設で実地研修を実践されておりました。現場でのお話は、とても親近感を感じ楽しい時間でした。

近い将来「ヘルプパット」の商品を身近で見ることが出来る日を楽しみに、介護現場の方々にも介護負担の軽減になっていくのではないかと心待ちにしています。

近い将来「ヘルプパット」の商品を身近で見ることが出来る日を楽しみに、介護現場の方々にも介護負担の軽減になっていくのではないかと心待ちにしています。様々なお話を聞き、排泄は人間にとって本当に大切であり、元気な時から排泄に対して正しい知識が必要であると痛感しました。

高齢社会の中、介護職が減少傾向である今、地域の中で何ができるのか将来にむけて地域全体で介護を考えなくてはならない時代になってきています。少しでもお役に立てる可能性があるならば地域の方々とのふれあい、笑顔で排泄について話ができ、困ったことが少しでも解消できる相談役になれたらと思っております。

2020年11月6日

「第9回結楽サロンを開催しました」

秋桜が綺麗に咲き誇る10月22日、13名のご遺族が集まってくださり「第9回結楽サロン」を開催することができました。

秋桜が綺麗に咲き誇る10月22日、13名のご遺族が集まってくださり「第9回結楽サロン」を開催することができました。

開院からもうすぐ5年ですがスタッフが増え、物が増え、クリニックが大変窮屈になりつつあります。リラックスして気持ちを吐露する場にはそぐわない状況を、回数を重ねるごとに感じています。またコロナ禍でもあり3密を避けたいところでの集まりとなりました。参加者の方々には大変ご迷惑をおかけしましたが、感染予防へのご協力ありがとうございました。

今年度、院長が掲げた「多様な声が響き合う場」というテーマをもとに新社屋の設立を目指していますが、サロンで思い思いに語り合い、心が浄化されるような場を創っていきたいと構想中です。

今年度、院長が掲げた「多様な声が響き合う場」というテーマをもとに新社屋の設立を目指していますが、サロンで思い思いに語り合い、心が浄化されるような場を創っていきたいと構想中です。

予定が遅れ遅れとなっておりますが、この先にある新社屋の目標を胸に1回1回のサロンを丁寧に継続し、出会った方々との関係を紡いでゆきたいと思っています。

そして、その場に負けないように、私のグリーフケアの看護スキルも磨いていきたいと結〇日記を書きながら心に誓いました。

そして、その場に負けないように、私のグリーフケアの看護スキルも磨いていきたいと結〇日記を書きながら心に誓いました。

次回の「第10回結楽サロン」は令和3年1月28日に開催予定です。よろしくお願いします。

秋桜が綺麗に咲き誇る10月22日、13名のご遺族が集まってくださり「第9回結楽サロン」を開催することができました。

秋桜が綺麗に咲き誇る10月22日、13名のご遺族が集まってくださり「第9回結楽サロン」を開催することができました。開院からもうすぐ5年ですがスタッフが増え、物が増え、クリニックが大変窮屈になりつつあります。リラックスして気持ちを吐露する場にはそぐわない状況を、回数を重ねるごとに感じています。またコロナ禍でもあり3密を避けたいところでの集まりとなりました。参加者の方々には大変ご迷惑をおかけしましたが、感染予防へのご協力ありがとうございました。

今年度、院長が掲げた「多様な声が響き合う場」というテーマをもとに新社屋の設立を目指していますが、サロンで思い思いに語り合い、心が浄化されるような場を創っていきたいと構想中です。

今年度、院長が掲げた「多様な声が響き合う場」というテーマをもとに新社屋の設立を目指していますが、サロンで思い思いに語り合い、心が浄化されるような場を創っていきたいと構想中です。予定が遅れ遅れとなっておりますが、この先にある新社屋の目標を胸に1回1回のサロンを丁寧に継続し、出会った方々との関係を紡いでゆきたいと思っています。

そして、その場に負けないように、私のグリーフケアの看護スキルも磨いていきたいと結〇日記を書きながら心に誓いました。

そして、その場に負けないように、私のグリーフケアの看護スキルも磨いていきたいと結〇日記を書きながら心に誓いました。次回の「第10回結楽サロン」は令和3年1月28日に開催予定です。よろしくお願いします。

2020年10月29日

「リーダー研修を受講して」

10月28日、愛知県労働協会主催の職場リーダー研修を受講してきました。講師は人材エンカレッジ主席教育コンサルタントの斎藤正志先生、計6時間の研修でした。参加者は企業からの方が多く、20名弱の参加でした。

参加型研修という名の、講師の先生が出す質問を全ての受講者に問いかけディスカッションしていくという形でした。様々な項目のお題が出され、自分の考えたことを発言していく…少し高度でしたが、とても勉強になった研修でした。

「リーダーの5大任務とは?」「トップから何を預かっているか?」「経営資源を使ってリーダーがやっていることとは?」や、「正しい仕事の与え方のポイント」というのがあった中で「正しい仕事の与え方」が最も印象に残りました。

「言い手は(指示や伝達する際に)ポイントを意識して指示を出す」「受けては言い手と同じポイントを意識して指示を受ける。情報の漏れがあればその場で質問する」「コミュニケーションエラーは仕事の受け渡しミスで、伝達する力、聞き出す力が必要」「部下のミスは指示したリーダーの責任、部下の責任は実行責任のみ」と胸に刺さるお話を聞きました。

今回の研修で学んだことは、

人間の心理上、自分の経験や知識が他人の言うことと違う時に納得いかず、つい強い口調でのディスカッションとなるが、コミュニケーション力があるディスカッションではない。まずは、受け手は相手の意見を、

言い手は相手に、

…お互いの歩み寄りが必要と感じました。

当院はスタッフ間で日々様々なことをディスカッションしています。そしてコミュニケーションを大切にしている職場です。お互いのことを理解しようとコミュニケーションを取っていますがもちろん感情的になってしまうこともあります。そんな時、それに気づくことが大切だと思います。

今後もより良い信頼関係を構築し、良好なコミュニケーションが行えることがより良い職場作り、より良い診療に繋がると感じました。

10月28日、愛知県労働協会主催の職場リーダー研修を受講してきました。講師は人材エンカレッジ主席教育コンサルタントの斎藤正志先生、計6時間の研修でした。参加者は企業からの方が多く、20名弱の参加でした。

参加型研修という名の、講師の先生が出す質問を全ての受講者に問いかけディスカッションしていくという形でした。様々な項目のお題が出され、自分の考えたことを発言していく…少し高度でしたが、とても勉強になった研修でした。

「リーダーの5大任務とは?」「トップから何を預かっているか?」「経営資源を使ってリーダーがやっていることとは?」や、「正しい仕事の与え方のポイント」というのがあった中で「正しい仕事の与え方」が最も印象に残りました。

「言い手は(指示や伝達する際に)ポイントを意識して指示を出す」「受けては言い手と同じポイントを意識して指示を受ける。情報の漏れがあればその場で質問する」「コミュニケーションエラーは仕事の受け渡しミスで、伝達する力、聞き出す力が必要」「部下のミスは指示したリーダーの責任、部下の責任は実行責任のみ」と胸に刺さるお話を聞きました。

今回の研修で学んだことは、

- リーダーは上司の指示を的確に理解し部下に指示を出すこと。

- 指示のポイント(情報)が完璧な時の指示で行った業務の達成(業務目標)レベルと、ポイント(情報)不足の時の達成(業務目標)レベルは全然違う。

- 指示が納得いかない時はとことん聞き理解することが必要。

- コミュニケーション時の感情は、会社や相手への愛情表現(改善したいという気持ち、理解したいと思う気持ち)の感情で話す必要がある。

人間の心理上、自分の経験や知識が他人の言うことと違う時に納得いかず、つい強い口調でのディスカッションとなるが、コミュニケーション力があるディスカッションではない。まずは、受け手は相手の意見を、

1.聞くこと

2.理解できるよう問いかける

3.理解できない部分は何が理解できないか伝える

2.理解できるよう問いかける

3.理解できない部分は何が理解できないか伝える

言い手は相手に、

1.伝える

2.問いかけを理解し説明する

3.相手が理解できない事柄を理解する

2.問いかけを理解し説明する

3.相手が理解できない事柄を理解する

…お互いの歩み寄りが必要と感じました。

当院はスタッフ間で日々様々なことをディスカッションしています。そしてコミュニケーションを大切にしている職場です。お互いのことを理解しようとコミュニケーションを取っていますがもちろん感情的になってしまうこともあります。そんな時、それに気づくことが大切だと思います。

今後もより良い信頼関係を構築し、良好なコミュニケーションが行えることがより良い職場作り、より良い診療に繋がると感じました。

2020年10月16日

「安全運転管理者講習会に出席してきました」

結ファミリークリニックは開院4期目となりますが、スタッフ・仕事量の増加に伴い診察車以外に4台社用車を購入し、計5台所持しております。そこで道路交通法に従い事業所内に「安全運転管理者」を置くことになりました。

結ファミリークリニックは開院4期目となりますが、スタッフ・仕事量の増加に伴い診察車以外に4台社用車を購入し、計5台所持しております。そこで道路交通法に従い事業所内に「安全運転管理者」を置くことになりました。

訪問診察の際に院長を始め非常勤医師を乗せて、時に犬山の狭い路地をお待たせしている療養者のお宅に少し急いた気持ちで向かいます。訪問診療を安全に遂行するためにもなるべく余裕を持った訪問スケジュールを立てることを心掛けていますが、運転をお願いしているスタッフやその家族のことを考え、ここで今一度「安全運転管理」の意味を考え直す意味も含めて、手上げし任命していただきました。

事前に申請し当日講習会に参加し、計6時間ほどの座学となりました。

現在、GPSを診察車と予備車1台に付けて車両管理を行い、ドライバーの安全運転を可視化しております。基本業務に掲げる内容は安全運転管理者を置く前より実施しておりますが、事業所内に「安全運転管理者」を置き、基本業務を遂行する目的は業務を安全・確実に遂行することです。

毎月の定例会には無事故・無違反、業務遂行の達成への感謝を伝え、振り返りの機会としていますが、引き続き療養者の皆さまに安全に医療を提供が出来るよう、運転には最新の注意を払ってまいります。

結ファミリークリニックは開院4期目となりますが、スタッフ・仕事量の増加に伴い診察車以外に4台社用車を購入し、計5台所持しております。そこで道路交通法に従い事業所内に「安全運転管理者」を置くことになりました。

結ファミリークリニックは開院4期目となりますが、スタッフ・仕事量の増加に伴い診察車以外に4台社用車を購入し、計5台所持しております。そこで道路交通法に従い事業所内に「安全運転管理者」を置くことになりました。訪問診察の際に院長を始め非常勤医師を乗せて、時に犬山の狭い路地をお待たせしている療養者のお宅に少し急いた気持ちで向かいます。訪問診療を安全に遂行するためにもなるべく余裕を持った訪問スケジュールを立てることを心掛けていますが、運転をお願いしているスタッフやその家族のことを考え、ここで今一度「安全運転管理」の意味を考え直す意味も含めて、手上げし任命していただきました。

事前に申請し当日講習会に参加し、計6時間ほどの座学となりました。

管理者が行う7つの基本業務(法施行規則第9条の10)

・運転者の適性等の把握

・運転計画の作成

・危険防止のための交代運転者配置

・異常気象時の安全運転の確保

・点呼・日常点検による安全運転の確保

・運転日誌の備付けと記録

・運転者の安全運転指導

・運転者の適性等の把握

・運転計画の作成

・危険防止のための交代運転者配置

・異常気象時の安全運転の確保

・点呼・日常点検による安全運転の確保

・運転日誌の備付けと記録

・運転者の安全運転指導

現在、GPSを診察車と予備車1台に付けて車両管理を行い、ドライバーの安全運転を可視化しております。基本業務に掲げる内容は安全運転管理者を置く前より実施しておりますが、事業所内に「安全運転管理者」を置き、基本業務を遂行する目的は業務を安全・確実に遂行することです。

毎月の定例会には無事故・無違反、業務遂行の達成への感謝を伝え、振り返りの機会としていますが、引き続き療養者の皆さまに安全に医療を提供が出来るよう、運転には最新の注意を払ってまいります。

2020年10月12日

「働き方の新しいスタイル」

結ファミリークリニックで統括管理をしております須田です。今年度も半期が過ぎたところで、先日の定例会議で半期の振り返りを行ったところです。昨年度末よりコロナ感染予防対策がはじまり長期にわたって在宅ワークなどシフト制にしたり、訪問診療の方法を検討したりと感染対策に目まぐるしい半年でした。

しかしながら、半期の振り返りとしては制約のある社会環境ではありましたが、スタッフそれぞれが役割発揮を行い学会発表やオンライン勉強会等など自律的に活動できた充実の半年であったと思います。

さて、年度初めに私の役割として目標設定した中の1つに「ワークライフバランスを保ちながら、学び、休息し、役割発揮できる環境や条件を整える」というものがありました。その対応策として、今年度より「年次有給休暇」の導入について稟議を経て導入することになりました。

先日、出先の高速道路インター休憩所の壁に、厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署の啓発で「10月は年次有給休暇取得促進期間です」というポスターを発見しました。その中に「働き方の新しいスタイル」と、感染予防も相まって働き方の新しいスタイルとしての捉え方があるのだと改めて思ったところです。(※出典:厚生労働省 年次有給休暇取得促進特別サイト)

先日、出先の高速道路インター休憩所の壁に、厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署の啓発で「10月は年次有給休暇取得促進期間です」というポスターを発見しました。その中に「働き方の新しいスタイル」と、感染予防も相まって働き方の新しいスタイルとしての捉え方があるのだと改めて思ったところです。(※出典:厚生労働省 年次有給休暇取得促進特別サイト)

「年次有給休暇」は年間の付与計画により個人別付与方式を活用して休暇の分散化を行い、それぞれが長期休暇など取りたい時期にゆっくり休みを保証される制度です。結ファミリークリニックではスタッフ意見も踏まえて、それぞれ付与されている有給休暇のうち5日間を利用し、「(1)連続5日取得方法」「(2)5日バラバラで分散計画的に取得方法」に分けて行っております。

有給取得率が全国平均51%程度となっておりますが結ファミリークリニックでは70%以上あり、残有給も次年度に繰り越しをしております。また、年間50時間分の時間有給(1時間から取得可)も導入していての70%以上ですので、30代・40代スタッフも子ども行事や急な発熱などに対応してワークライフバランスを保ちながら仕事にも力を注げる仕組みとなっております。

かく言う私も既に…長女が出産を控えておりましたので、出産予定日と産後ケアに合わせていち早く今年度分の年次有給休暇を取得させていただきました。お蔭さまでワークライフバランスを保ちながら、子育て世代だけでなく女性のライフステージに合わせたお休みが取得できるのは大変ありがたいと実感したところです。

同じ事業所のスタッフ同士がこうして互いのライフスタイルを支え合えるには、仕組みを利用した理解と助け合いがとても重要だと思います。

結ファミリークリニックで統括管理をしております須田です。今年度も半期が過ぎたところで、先日の定例会議で半期の振り返りを行ったところです。昨年度末よりコロナ感染予防対策がはじまり長期にわたって在宅ワークなどシフト制にしたり、訪問診療の方法を検討したりと感染対策に目まぐるしい半年でした。

しかしながら、半期の振り返りとしては制約のある社会環境ではありましたが、スタッフそれぞれが役割発揮を行い学会発表やオンライン勉強会等など自律的に活動できた充実の半年であったと思います。

さて、年度初めに私の役割として目標設定した中の1つに「ワークライフバランスを保ちながら、学び、休息し、役割発揮できる環境や条件を整える」というものがありました。その対応策として、今年度より「年次有給休暇」の導入について稟議を経て導入することになりました。

先日、出先の高速道路インター休憩所の壁に、厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署の啓発で「10月は年次有給休暇取得促進期間です」というポスターを発見しました。その中に「働き方の新しいスタイル」と、感染予防も相まって働き方の新しいスタイルとしての捉え方があるのだと改めて思ったところです。(※出典:厚生労働省 年次有給休暇取得促進特別サイト)

先日、出先の高速道路インター休憩所の壁に、厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署の啓発で「10月は年次有給休暇取得促進期間です」というポスターを発見しました。その中に「働き方の新しいスタイル」と、感染予防も相まって働き方の新しいスタイルとしての捉え方があるのだと改めて思ったところです。(※出典:厚生労働省 年次有給休暇取得促進特別サイト)「年次有給休暇」は年間の付与計画により個人別付与方式を活用して休暇の分散化を行い、それぞれが長期休暇など取りたい時期にゆっくり休みを保証される制度です。結ファミリークリニックではスタッフ意見も踏まえて、それぞれ付与されている有給休暇のうち5日間を利用し、「(1)連続5日取得方法」「(2)5日バラバラで分散計画的に取得方法」に分けて行っております。

有給取得率が全国平均51%程度となっておりますが結ファミリークリニックでは70%以上あり、残有給も次年度に繰り越しをしております。また、年間50時間分の時間有給(1時間から取得可)も導入していての70%以上ですので、30代・40代スタッフも子ども行事や急な発熱などに対応してワークライフバランスを保ちながら仕事にも力を注げる仕組みとなっております。

かく言う私も既に…長女が出産を控えておりましたので、出産予定日と産後ケアに合わせていち早く今年度分の年次有給休暇を取得させていただきました。お蔭さまでワークライフバランスを保ちながら、子育て世代だけでなく女性のライフステージに合わせたお休みが取得できるのは大変ありがたいと実感したところです。

同じ事業所のスタッフ同士がこうして互いのライフスタイルを支え合えるには、仕組みを利用した理解と助け合いがとても重要だと思います。

2020年10月9日

「北名古屋クリニックから見学にみえました。」

映画ピアを観に来ていただいたつながりでALSの方についての質問があり、メールでやりとりしているうちに当院へ見学に来ていただくことになりました。

大変熱心な先生で、質問の始まりは「口腔内からの唾液の吸引」でしたが、呼吸器の管理や排痰、コミュニケーションツールなど、療養環境全般にまで話は広がりました。短い時間で語り尽くすことはできませんでしたので、神経疾患の緩和ケアについての成書をいくつか紹介し、福祉用具の事業所もご紹介いたしました。このような熱意のある先生がいてくれると、ALSの方も心強く安心だと思います。

ALSの方の流涎(りゅうぜん)はしばしば問題になります。流涎とは一般的には「よだれが垂れる」ということであり、唾液が口腔内から外に出てしまうことです。唾液は1日に1L〜1.5Lくらい分泌されますが、のみ込むことにより流涎は起きません。

ALSの方の流涎(りゅうぜん)はしばしば問題になります。流涎とは一般的には「よだれが垂れる」ということであり、唾液が口腔内から外に出てしまうことです。唾液は1日に1L〜1.5Lくらい分泌されますが、のみ込むことにより流涎は起きません。

普段は反射的にのみ込んでいるので、ほとんど自覚されません。ですが、のみ込みが障害されていたり、舌の障害でのどまで送り込むことができなかったり、口を閉じることができなかったりすると流涎が起きます。ALSの方はそのすべての要素があり、進行期には流涎がよく経験されます。

治療のひとつとして、今回低圧持続吸引器を利用した方法について紹介をいたしました。口の中に吸引チューブの先端(形は丸くなるなど工夫されている)を入れて、一方の先を低圧持続吸引器(もしくは自作の低圧持続ポンプ)につなげることによって、常に唾液を口腔内にたまらないようにします。

治療のひとつとして、今回低圧持続吸引器を利用した方法について紹介をいたしました。口の中に吸引チューブの先端(形は丸くなるなど工夫されている)を入れて、一方の先を低圧持続吸引器(もしくは自作の低圧持続ポンプ)につなげることによって、常に唾液を口腔内にたまらないようにします。

比較的安全で薬剤のような副作用も少ないのですが、常に口の中にチューブを入れるので苦痛になってきます。私たちは、気管切開部に入れているチューブ(気管カニューレ)の上部の吸引口から持続的に吸引することも行っています。定型的な使い方ではありませんが、療養者の方の負担が少なくなり満足度も上がります。

ただ、口腔内の唾液の粘度が高いと頻回にチューブが詰まりますので、少量のムコフィリンを注入して唾液の粘度を下げることにしています。低圧持続吸引器も、市販のアモレと、水槽のポンプから自作するものまで診ていただきました。

ほかにも内服(硫酸アトロピン、トリヘキシフェニジルなど)がありますが、副作用(尿閉、眼圧亢進、便秘・イレウスなど)の問題もあり、使用しにくいことも多くあります。

最近はALSの方が在宅で生活するのが普通になり、ALSの方が国会議員にまでなる時代になりました。人工呼吸器をつけたままの外出も、ひと昔に比べればかなりハードルは低くなりました。しかし、まだまだ一般的にはなっていません。

その理由として神経疾患の症状緩和の技術がまだ未成熟なこともあると思いますが、これまで積み上げてきた知識と技術がまだ他の専門医やコメディカルに十分に広がっていないことも挙げられると思います。地域の療養者の方々が安心して暮らせるよう、地域の医療従事者、多職種の方々と力を合わせていきたいと思います。

映画ピアを観に来ていただいたつながりでALSの方についての質問があり、メールでやりとりしているうちに当院へ見学に来ていただくことになりました。

大変熱心な先生で、質問の始まりは「口腔内からの唾液の吸引」でしたが、呼吸器の管理や排痰、コミュニケーションツールなど、療養環境全般にまで話は広がりました。短い時間で語り尽くすことはできませんでしたので、神経疾患の緩和ケアについての成書をいくつか紹介し、福祉用具の事業所もご紹介いたしました。このような熱意のある先生がいてくれると、ALSの方も心強く安心だと思います。

ALSの方の流涎(りゅうぜん)はしばしば問題になります。流涎とは一般的には「よだれが垂れる」ということであり、唾液が口腔内から外に出てしまうことです。唾液は1日に1L〜1.5Lくらい分泌されますが、のみ込むことにより流涎は起きません。

ALSの方の流涎(りゅうぜん)はしばしば問題になります。流涎とは一般的には「よだれが垂れる」ということであり、唾液が口腔内から外に出てしまうことです。唾液は1日に1L〜1.5Lくらい分泌されますが、のみ込むことにより流涎は起きません。普段は反射的にのみ込んでいるので、ほとんど自覚されません。ですが、のみ込みが障害されていたり、舌の障害でのどまで送り込むことができなかったり、口を閉じることができなかったりすると流涎が起きます。ALSの方はそのすべての要素があり、進行期には流涎がよく経験されます。

治療のひとつとして、今回低圧持続吸引器を利用した方法について紹介をいたしました。口の中に吸引チューブの先端(形は丸くなるなど工夫されている)を入れて、一方の先を低圧持続吸引器(もしくは自作の低圧持続ポンプ)につなげることによって、常に唾液を口腔内にたまらないようにします。

治療のひとつとして、今回低圧持続吸引器を利用した方法について紹介をいたしました。口の中に吸引チューブの先端(形は丸くなるなど工夫されている)を入れて、一方の先を低圧持続吸引器(もしくは自作の低圧持続ポンプ)につなげることによって、常に唾液を口腔内にたまらないようにします。比較的安全で薬剤のような副作用も少ないのですが、常に口の中にチューブを入れるので苦痛になってきます。私たちは、気管切開部に入れているチューブ(気管カニューレ)の上部の吸引口から持続的に吸引することも行っています。定型的な使い方ではありませんが、療養者の方の負担が少なくなり満足度も上がります。

ただ、口腔内の唾液の粘度が高いと頻回にチューブが詰まりますので、少量のムコフィリンを注入して唾液の粘度を下げることにしています。低圧持続吸引器も、市販のアモレと、水槽のポンプから自作するものまで診ていただきました。

ほかにも内服(硫酸アトロピン、トリヘキシフェニジルなど)がありますが、副作用(尿閉、眼圧亢進、便秘・イレウスなど)の問題もあり、使用しにくいことも多くあります。

最近はALSの方が在宅で生活するのが普通になり、ALSの方が国会議員にまでなる時代になりました。人工呼吸器をつけたままの外出も、ひと昔に比べればかなりハードルは低くなりました。しかし、まだまだ一般的にはなっていません。

その理由として神経疾患の症状緩和の技術がまだ未成熟なこともあると思いますが、これまで積み上げてきた知識と技術がまだ他の専門医やコメディカルに十分に広がっていないことも挙げられると思います。地域の療養者の方々が安心して暮らせるよう、地域の医療従事者、多職種の方々と力を合わせていきたいと思います。

2020年8月27日

「新規開院診療所『在宅医療 診療報酬勉強会』」

9月7日に新規開院されます各務原にこファミリークリニック様より講師依頼をいただき、先日「在宅医療 診療報酬勉強会」を行ってきました。講師!!と書いてしまいましたが、私には程遠い言葉です。

私が外部向けにお話をする診療報酬勉強会は、初の試みです。まだ在宅医療事務としては未熟です。しかし、在宅医療事務員になってからこの仕事の楽しさ、嬉しさ、苦しさ、悲しさと色んな経験をさせていただき、私なりにこれが天職と自負し従事しております。

そんな熱い思いをもって、新規開業されます各務原にこファミリークリニック様へ在宅医療の制度や基礎知識をお話しさせていただきました。

そんな熱い思いをもって、新規開業されます各務原にこファミリークリニック様へ在宅医療の制度や基礎知識をお話しさせていただきました。

限られた時間で、何をどの様に話したらよいのか…勉強会前日まで悩み準備をしてきました。頭の中ではわかっている制度や基礎知識も、いざ人に話すとなると少し戸惑ってしまいます。事前準備は一から復習し直し資料作りを行い、自分自身の知識を再確認する時間にもなりました。

今回の参加者は医師、看護師、医療事務の方でした、今回開業されます診療所は、外来を行いながら訪問診療も行う診療所でした。皆さんとても熱心に耳を傾け、また質問も飛び交い、拙い進行にも関わらず分かりやすかったと言っていただけました。

今回ありがたいお話をいただき、とても良い経験が出来ました。このような機会は自己成長の場になります。これからは「在宅医療事務のスペシャリスト」という高い目標をもち、今後も外部への勉強会の場がいただけるよう更なる成長をしていきたいと思います。

9月7日に新規開院されます各務原にこファミリークリニック様より講師依頼をいただき、先日「在宅医療 診療報酬勉強会」を行ってきました。講師!!と書いてしまいましたが、私には程遠い言葉です。

私が外部向けにお話をする診療報酬勉強会は、初の試みです。まだ在宅医療事務としては未熟です。しかし、在宅医療事務員になってからこの仕事の楽しさ、嬉しさ、苦しさ、悲しさと色んな経験をさせていただき、私なりにこれが天職と自負し従事しております。

そんな熱い思いをもって、新規開業されます各務原にこファミリークリニック様へ在宅医療の制度や基礎知識をお話しさせていただきました。

そんな熱い思いをもって、新規開業されます各務原にこファミリークリニック様へ在宅医療の制度や基礎知識をお話しさせていただきました。限られた時間で、何をどの様に話したらよいのか…勉強会前日まで悩み準備をしてきました。頭の中ではわかっている制度や基礎知識も、いざ人に話すとなると少し戸惑ってしまいます。事前準備は一から復習し直し資料作りを行い、自分自身の知識を再確認する時間にもなりました。

今回の参加者は医師、看護師、医療事務の方でした、今回開業されます診療所は、外来を行いながら訪問診療も行う診療所でした。皆さんとても熱心に耳を傾け、また質問も飛び交い、拙い進行にも関わらず分かりやすかったと言っていただけました。

今回ありがたいお話をいただき、とても良い経験が出来ました。このような機会は自己成長の場になります。これからは「在宅医療事務のスペシャリスト」という高い目標をもち、今後も外部への勉強会の場がいただけるよう更なる成長をしていきたいと思います。

2020年8月24日

「各務原にこファミリークリニック開院前研修報告」

こんにちは、「各務原にこファミリークリニック」院長の田所充伸です。えっ!誰っ!と思う方もいるかと思いますが、結ファミリークリニックで、週1回非常勤で訪問診療を行っている田所先生です。(それでも誰!と思われる方もいるかと思いますが…。)

私事ですが、来月9月7日に各務原市那加土山町で「各務原にこファミリークリニック」を開院することになりました。現在、開院に向けて連日スタッフ研修を行っています。(そのため結ファミリークリニックの訪問診療を9月中旬までお休みさせていただいています。ご迷惑をおかけしてすいません。)

本日は訪問診療についての研修を行いました。特別講師として結ファミリークリニック 統括管理補佐の野木森知香さんに来ていただいて、訪問診療・レセプト業務について基礎からしっかり教えていただきました。野木森さんのわかりやすい説明と詳しい資料で良い研修ができたと思います。

本日は訪問診療についての研修を行いました。特別講師として結ファミリークリニック 統括管理補佐の野木森知香さんに来ていただいて、訪問診療・レセプト業務について基礎からしっかり教えていただきました。野木森さんのわかりやすい説明と詳しい資料で良い研修ができたと思います。

この研修を生かして、各務原の地に「結ファミリークリニック」のような地域から慕われるクリニックを作っていきたいと思います。研修していただきました野木森さんありがとうございました。また平日の多忙な中、野木森さんを派遣してくださった結ファミリークリニック院長・スタッフの皆さんありがとうございました。

最後ですが、僕が診療させていただいている結ファミリークリニックの患者様、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。9月下旬から結ファミリークリニックの診療も再開しますので、改めてよろしくお願いします。

最後ですが、僕が診療させていただいている結ファミリークリニックの患者様、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。9月下旬から結ファミリークリニックの診療も再開しますので、改めてよろしくお願いします。

各務原にこファミリークリニック 田所 充伸

こんにちは、「各務原にこファミリークリニック」院長の田所充伸です。えっ!誰っ!と思う方もいるかと思いますが、結ファミリークリニックで、週1回非常勤で訪問診療を行っている田所先生です。(それでも誰!と思われる方もいるかと思いますが…。)

私事ですが、来月9月7日に各務原市那加土山町で「各務原にこファミリークリニック」を開院することになりました。現在、開院に向けて連日スタッフ研修を行っています。(そのため結ファミリークリニックの訪問診療を9月中旬までお休みさせていただいています。ご迷惑をおかけしてすいません。)

本日は訪問診療についての研修を行いました。特別講師として結ファミリークリニック 統括管理補佐の野木森知香さんに来ていただいて、訪問診療・レセプト業務について基礎からしっかり教えていただきました。野木森さんのわかりやすい説明と詳しい資料で良い研修ができたと思います。

本日は訪問診療についての研修を行いました。特別講師として結ファミリークリニック 統括管理補佐の野木森知香さんに来ていただいて、訪問診療・レセプト業務について基礎からしっかり教えていただきました。野木森さんのわかりやすい説明と詳しい資料で良い研修ができたと思います。この研修を生かして、各務原の地に「結ファミリークリニック」のような地域から慕われるクリニックを作っていきたいと思います。研修していただきました野木森さんありがとうございました。また平日の多忙な中、野木森さんを派遣してくださった結ファミリークリニック院長・スタッフの皆さんありがとうございました。

最後ですが、僕が診療させていただいている結ファミリークリニックの患者様、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。9月下旬から結ファミリークリニックの診療も再開しますので、改めてよろしくお願いします。

最後ですが、僕が診療させていただいている結ファミリークリニックの患者様、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。9月下旬から結ファミリークリニックの診療も再開しますので、改めてよろしくお願いします。各務原にこファミリークリニック 田所 充伸

2020年8月1日

「春日井市民病院とオンライン研修会」

7月29日(水)に春日井市民病院からの依頼で研修会の講師を務めさせていただき、地域で行われているグリーフケアの実際を通して病院から在宅へ移行する患者様家族様への支援の充実を図るため、「病院から在宅へ〜看取りグリーフケアの取り組み〜」をお話しさせていただきました。

コロナ禍であるため、オンライン(Webex)を利用しての研修となりました。相手側の会場の雰囲気や受講者の表情が画面からはなかなか感じ取ることができず、一方的な講義になっていないか不安がありました。しかし、メリットもあります、コロナ禍でも研修中止ではなく研修会を行うことができることや、会場への移動時間の短縮は大きなメリットといえると思います。

7月29日(水)に春日井市民病院からの依頼で研修会の講師を務めさせていただき、地域で行われているグリーフケアの実際を通して病院から在宅へ移行する患者様家族様への支援の充実を図るため、「病院から在宅へ〜看取りグリーフケアの取り組み〜」をお話しさせていただきました。

コロナ禍であるため、オンライン(Webex)を利用しての研修となりました。相手側の会場の雰囲気や受講者の表情が画面からはなかなか感じ取ることができず、一方的な講義になっていないか不安がありました。しかし、メリットもあります、コロナ禍でも研修中止ではなく研修会を行うことができることや、会場への移動時間の短縮は大きなメリットといえると思います。

後日、春日井市民病院地域連携室 田辺看護師様が、研修後に受講者に取っていただきましたアンケート結果を送付して下さいました。春日井市民病院では積極的にACP(人生会議)の取り組みをしており、当院では在宅移行後もそれを繋ぎ、途切れのないよう希望に沿った暮らしを支え、人生の最終段階を過ごして頂けるように関わりを継続したケースを紹介させていただきましたが、病院側は「在宅でどのように過ごし、最期はどうだったのか知りたい」「どんなタイミングで在宅移行が良いのか」「ACPを繋ぐことで逝去後のご家族の満足感が違う」など、共に感じ考える機会となったことをうれしく思います。また当院で行っているグリーフケアの取り組みを知って頂く機会となり、よりよい看取りを地域でしていくには連携が大切であることを共有できたと思います。

今後とも地域の病診連携・多職種連携の強化と質の向上に、地域からやれることを1つずつこつこつと積み重ねていきたいと思います。

今後とも地域の病診連携・多職種連携の強化と質の向上に、地域からやれることを1つずつこつこつと積み重ねていきたいと思います。

2020年7月15日

「第8回結楽サロンを開催しました」

4月15日に開催予定であった「結楽サロン」ですが、新型コロナウイルス緊急事態宣言のため院内でも検討し延期にさせて頂きました。その後、状況をみながら感染予防対策を徹底し、7月15日にサロン開催が出来ました。

4月15日に開催予定であった「結楽サロン」ですが、新型コロナウイルス緊急事態宣言のため院内でも検討し延期にさせて頂きました。その後、状況をみながら感染予防対策を徹底し、7月15日にサロン開催が出来ました。

語り合う場の配置を検討したり、サーキュレーターを購入して換気と空調に注意したり、基本的な感染予防もサロン参加者に理解を得ての開催となりました。

人が集まり、心の交流が希薄になりつつある世の中ですが、同じ病気と闘う大切なご家族に手と愛情をかけて在宅介護された方同士、話しながら笑い合ったり涙したり…深く共感しあえたのではないかと思います。ピア(同じ経験をした仲間)の効果を感じる会となりました。

人が集まり、心の交流が希薄になりつつある世の中ですが、同じ病気と闘う大切なご家族に手と愛情をかけて在宅介護された方同士、話しながら笑い合ったり涙したり…深く共感しあえたのではないかと思います。ピア(同じ経験をした仲間)の効果を感じる会となりました。

人との交流が存分にできる世の中になってほしいと願う気持ちと、この世の中とどう向き合い付き合っていくか、知識と工夫が求められている気がしております。 次回サロンは10月22日(木)の開催予定です。お気軽にご参加ください。

4月15日に開催予定であった「結楽サロン」ですが、新型コロナウイルス緊急事態宣言のため院内でも検討し延期にさせて頂きました。その後、状況をみながら感染予防対策を徹底し、7月15日にサロン開催が出来ました。

4月15日に開催予定であった「結楽サロン」ですが、新型コロナウイルス緊急事態宣言のため院内でも検討し延期にさせて頂きました。その後、状況をみながら感染予防対策を徹底し、7月15日にサロン開催が出来ました。語り合う場の配置を検討したり、サーキュレーターを購入して換気と空調に注意したり、基本的な感染予防もサロン参加者に理解を得ての開催となりました。

人が集まり、心の交流が希薄になりつつある世の中ですが、同じ病気と闘う大切なご家族に手と愛情をかけて在宅介護された方同士、話しながら笑い合ったり涙したり…深く共感しあえたのではないかと思います。ピア(同じ経験をした仲間)の効果を感じる会となりました。

人が集まり、心の交流が希薄になりつつある世の中ですが、同じ病気と闘う大切なご家族に手と愛情をかけて在宅介護された方同士、話しながら笑い合ったり涙したり…深く共感しあえたのではないかと思います。ピア(同じ経験をした仲間)の効果を感じる会となりました。人との交流が存分にできる世の中になってほしいと願う気持ちと、この世の中とどう向き合い付き合っていくか、知識と工夫が求められている気がしております。 次回サロンは10月22日(木)の開催予定です。お気軽にご参加ください。

2020年7月1日

「点滴感染予防対策と地域連携勉強会に向けて」

自宅で療養される中で、時に点滴が必要となる場合が多くあります。病院とは違う自宅という生活の場で点滴を行う時、病院と同じような対策が必要なことと、病院とは少し違った工夫が必要となることがあります。

自宅で療養される中で、時に点滴が必要となる場合が多くあります。病院とは違う自宅という生活の場で点滴を行う時、病院と同じような対策が必要なことと、病院とは少し違った工夫が必要となることがあります。

点滴をされているご本人や、ご家族に対応をお願いする事柄もあります。生活の中で点滴をする場合でも、安全・安心に過ごしていただけるよう様々な工夫をしています。その中でも現在、結ファミリークリニックでは、点滴からの感染を起こさない対策を検討し、点滴ルートの変更について作業中です。

7月16日には、いつも点滴指示についてご協力いただいている訪問看護ステーションの方々を迎えて勉強会を開催する予定でいます。訪問看護ステーション様、ご希望がありましたらぜひご連絡ください。

このような取り組みが、在宅医療の質の向上につながっていけばと思っています。また、勉強会を重ねる中で地域の方々と交流し、連携の手を広げていければと考えています。

自宅で療養される中で、時に点滴が必要となる場合が多くあります。病院とは違う自宅という生活の場で点滴を行う時、病院と同じような対策が必要なことと、病院とは少し違った工夫が必要となることがあります。

自宅で療養される中で、時に点滴が必要となる場合が多くあります。病院とは違う自宅という生活の場で点滴を行う時、病院と同じような対策が必要なことと、病院とは少し違った工夫が必要となることがあります。点滴をされているご本人や、ご家族に対応をお願いする事柄もあります。生活の中で点滴をする場合でも、安全・安心に過ごしていただけるよう様々な工夫をしています。その中でも現在、結ファミリークリニックでは、点滴からの感染を起こさない対策を検討し、点滴ルートの変更について作業中です。

7月16日には、いつも点滴指示についてご協力いただいている訪問看護ステーションの方々を迎えて勉強会を開催する予定でいます。訪問看護ステーション様、ご希望がありましたらぜひご連絡ください。

このような取り組みが、在宅医療の質の向上につながっていけばと思っています。また、勉強会を重ねる中で地域の方々と交流し、連携の手を広げていければと考えています。

2020年6月30日

「リモートデスカンファレンス」

膵臓がんの60代男性療養者様をご自宅でお看取りさせていただき、関わった在宅チームの皆様をお誘いして振り返る機会を設けました。コロナ禍のため、三密を避けリモートでのデスカンファレンスとなりました。当院では初めての試みでしたが、ZOOMを使用しお互い顔を見ながら意見交換をすることができました。

2月の初診時、療養者様から「山菜の天ぷらが食べたい。できればもう一度山菜取りに行きたい。」とお聞きしました。全身状態は良好とはいえない状況で、奥様はその時点で看取りを覚悟されていました。

症状コントロールが取れ、自身のやりたい事ややり残した事をひとつずつクリアしていきました。山菜の芽が出始めお店にも並び始めた頃、容態が変わりました。亡くなる前日、奥様が大好きなこしあぶらを探され、天ぷらにして味わうことができ家族・訪問看護師と共に喜びを共有できたと報告をいただきました。

症状コントロールが取れ、自身のやりたい事ややり残した事をひとつずつクリアしていきました。山菜の芽が出始めお店にも並び始めた頃、容態が変わりました。亡くなる前日、奥様が大好きなこしあぶらを探され、天ぷらにして味わうことができ家族・訪問看護師と共に喜びを共有できたと報告をいただきました。

グリーフケアに弔問に伺わせていただいた際、「棺のなかに花ではなく、こしあぶらをどっさり入れて見送りました、喜んでいたと思います。」と奥様やご家族の愛溢れる温かいエピソードを聞かせていただき、私たちスタッフの心も温まりました。この方を取り巻く全ての方に出会えたことに感謝いたします。

膵臓がんの60代男性療養者様をご自宅でお看取りさせていただき、関わった在宅チームの皆様をお誘いして振り返る機会を設けました。コロナ禍のため、三密を避けリモートでのデスカンファレンスとなりました。当院では初めての試みでしたが、ZOOMを使用しお互い顔を見ながら意見交換をすることができました。

2月の初診時、療養者様から「山菜の天ぷらが食べたい。できればもう一度山菜取りに行きたい。」とお聞きしました。全身状態は良好とはいえない状況で、奥様はその時点で看取りを覚悟されていました。

症状コントロールが取れ、自身のやりたい事ややり残した事をひとつずつクリアしていきました。山菜の芽が出始めお店にも並び始めた頃、容態が変わりました。亡くなる前日、奥様が大好きなこしあぶらを探され、天ぷらにして味わうことができ家族・訪問看護師と共に喜びを共有できたと報告をいただきました。

症状コントロールが取れ、自身のやりたい事ややり残した事をひとつずつクリアしていきました。山菜の芽が出始めお店にも並び始めた頃、容態が変わりました。亡くなる前日、奥様が大好きなこしあぶらを探され、天ぷらにして味わうことができ家族・訪問看護師と共に喜びを共有できたと報告をいただきました。グリーフケアに弔問に伺わせていただいた際、「棺のなかに花ではなく、こしあぶらをどっさり入れて見送りました、喜んでいたと思います。」と奥様やご家族の愛溢れる温かいエピソードを聞かせていただき、私たちスタッフの心も温まりました。この方を取り巻く全ての方に出会えたことに感謝いたします。

2020年6月29日

「学会発表」

今回はWEB開催…参加している方と直接意見交換する機会が無くなり少し残念ではありましたが、抄録・ポスターを読んで下さった方から貴重なご意見・質問をいただきました。

今回はWEB開催…参加している方と直接意見交換する機会が無くなり少し残念ではありましたが、抄録・ポスターを読んで下さった方から貴重なご意見・質問をいただきました。

「在宅人工呼吸器装着ALS療養者の在宅移行におけるケアサポートパスを作成した取り組み」と題して、療養者・家族が安全かつ安心して在宅に戻り過ごすことが出来るために、早期から支援するツールを作成した取り組みを発表しました。

今回の発表を通して、実践している場所は違うが同じような課題を抱え日々実践している医療者がいる事がわかり、また当院での取り組みに賛同いただく機会を得ました。

今回の発表を通して、実践している場所は違うが同じような課題を抱え日々実践している医療者がいる事がわかり、また当院での取り組みに賛同いただく機会を得ました。

今後クリニックとして、いただいたご意見をもとに、療養者・家族の安心をかなえるため、医療機関や在宅サービス事業者、行政機関と共に支援システム作りを更に発展させていかなくてはいけないと気持ちを新たにしました。

最後に、この取り組みにご協力いただきました医療機関、ケアマネ−ジャー、訪問看護ステーションの方々、本当に有り難うございました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

今回はWEB開催…参加している方と直接意見交換する機会が無くなり少し残念ではありましたが、抄録・ポスターを読んで下さった方から貴重なご意見・質問をいただきました。

今回はWEB開催…参加している方と直接意見交換する機会が無くなり少し残念ではありましたが、抄録・ポスターを読んで下さった方から貴重なご意見・質問をいただきました。「在宅人工呼吸器装着ALS療養者の在宅移行におけるケアサポートパスを作成した取り組み」と題して、療養者・家族が安全かつ安心して在宅に戻り過ごすことが出来るために、早期から支援するツールを作成した取り組みを発表しました。

今回の発表を通して、実践している場所は違うが同じような課題を抱え日々実践している医療者がいる事がわかり、また当院での取り組みに賛同いただく機会を得ました。

今回の発表を通して、実践している場所は違うが同じような課題を抱え日々実践している医療者がいる事がわかり、また当院での取り組みに賛同いただく機会を得ました。今後クリニックとして、いただいたご意見をもとに、療養者・家族の安心をかなえるため、医療機関や在宅サービス事業者、行政機関と共に支援システム作りを更に発展させていかなくてはいけないと気持ちを新たにしました。

最後に、この取り組みにご協力いただきました医療機関、ケアマネ−ジャー、訪問看護ステーションの方々、本当に有り難うございました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

2020年6月28日

「第2回日本在宅医療連合学会大会@web ポスター発表」

6月27日(土)28日(日)に開催された「第2回日本在宅医療連合学会大会」にクリニックスタッフ数名で参加しました。今回この学会に研究を提出するため、昨年末から少しずつデータを集め、文献と照らし合わせ、分析をしてきました。その作業は先行きの見えないトンネルの中の状態でした。

今回の研究テーマは「AYA世代がん療養者と死別した配偶者に限定したピアサポートの有効性について〜遺族4名のピアサポート後のアンケート結果より〜」です。クリニック開院からこつこつと日々の活動の中でグリーフケアの必要性・重要性を提言し、クリニックスタッフの理解と協力を得て、当院のグリーケアの取り組みの形を作ってきました。

今回の研究テーマは「AYA世代がん療養者と死別した配偶者に限定したピアサポートの有効性について〜遺族4名のピアサポート後のアンケート結果より〜」です。クリニック開院からこつこつと日々の活動の中でグリーフケアの必要性・重要性を提言し、クリニックスタッフの理解と協力を得て、当院のグリーケアの取り組みの形を作ってきました。

今回の研究はその取り組みの中のAYA世代に焦点を当て、ピア(同じ経験をもった仲間)との交流の場を持つことで互いにエンパワーメント(力づけ)できたことを述べたものとなりました。エビデンスを見つけ出し言語化することはとてもパワーが要りますが、看護師人生において時にジャンプアップすることも大切なんだと思いました。

院長をはじめ、クリニックスタッフの協力や、今回別々の研究ではありましたが研究を学会提出する目標に向かって取り組んだ戦友の長田看護師には大変感謝しています。

統括管理須田・一政看護師を中心にお疲れ様会を企画してくださり、イタリアン料理店での格別に美味しいお食事をいただき素敵な時間でした。

統括管理須田・一政看護師を中心にお疲れ様会を企画してくださり、イタリアン料理店での格別に美味しいお食事をいただき素敵な時間でした。

また次の目標に向かい、「看護師のわたし」を磨いていきたいと思います。

6月27日(土)28日(日)に開催された「第2回日本在宅医療連合学会大会」にクリニックスタッフ数名で参加しました。今回この学会に研究を提出するため、昨年末から少しずつデータを集め、文献と照らし合わせ、分析をしてきました。その作業は先行きの見えないトンネルの中の状態でした。

今回の研究テーマは「AYA世代がん療養者と死別した配偶者に限定したピアサポートの有効性について〜遺族4名のピアサポート後のアンケート結果より〜」です。クリニック開院からこつこつと日々の活動の中でグリーフケアの必要性・重要性を提言し、クリニックスタッフの理解と協力を得て、当院のグリーケアの取り組みの形を作ってきました。

今回の研究テーマは「AYA世代がん療養者と死別した配偶者に限定したピアサポートの有効性について〜遺族4名のピアサポート後のアンケート結果より〜」です。クリニック開院からこつこつと日々の活動の中でグリーフケアの必要性・重要性を提言し、クリニックスタッフの理解と協力を得て、当院のグリーケアの取り組みの形を作ってきました。今回の研究はその取り組みの中のAYA世代に焦点を当て、ピア(同じ経験をもった仲間)との交流の場を持つことで互いにエンパワーメント(力づけ)できたことを述べたものとなりました。エビデンスを見つけ出し言語化することはとてもパワーが要りますが、看護師人生において時にジャンプアップすることも大切なんだと思いました。

院長をはじめ、クリニックスタッフの協力や、今回別々の研究ではありましたが研究を学会提出する目標に向かって取り組んだ戦友の長田看護師には大変感謝しています。

統括管理須田・一政看護師を中心にお疲れ様会を企画してくださり、イタリアン料理店での格別に美味しいお食事をいただき素敵な時間でした。

統括管理須田・一政看護師を中心にお疲れ様会を企画してくださり、イタリアン料理店での格別に美味しいお食事をいただき素敵な時間でした。また次の目標に向かい、「看護師のわたし」を磨いていきたいと思います。

2020年6月10日

「kurasottに出掛けました」

6月に日本福祉大学の関連企業が運営する「kurasott(暮らしに“そっと”より添う)カフェユウナル東海」に、鈴木医師+スタッフ4名で行って来ました。

6月に日本福祉大学の関連企業が運営する「kurasott(暮らしに“そっと”より添う)カフェユウナル東海」に、鈴木医師+スタッフ4名で行って来ました。

当日はふくし事業課 課長石川様に、「介護ショップにカフェスペースと併設福祉用具事務所専門講座や研修など地域に密着した企画を計画されている」などのお話を伺うことができました。店内には素敵な椅子やテーブルが設置されており、とてもリラックスできる空間でした。

6月に日本福祉大学の関連企業が運営する「kurasott(暮らしに“そっと”より添う)カフェユウナル東海」に、鈴木医師+スタッフ4名で行って来ました。

6月に日本福祉大学の関連企業が運営する「kurasott(暮らしに“そっと”より添う)カフェユウナル東海」に、鈴木医師+スタッフ4名で行って来ました。当日はふくし事業課 課長石川様に、「介護ショップにカフェスペースと併設福祉用具事務所専門講座や研修など地域に密着した企画を計画されている」などのお話を伺うことができました。店内には素敵な椅子やテーブルが設置されており、とてもリラックスできる空間でした。

入口のドアが開くと左側に心温まる言葉のパンフレットを見つけました。「むすび図書」です。

入口のドアが開くと左側に心温まる言葉のパンフレットを見つけました。「むすび図書」です。1.あなたのおすすめの本を持参してください。

2.棚の中の好きな本を選んで交換します。

3.これで終了。あなたの本が本棚に並び気になる本を入手できました。

人と人の繋がりの場で、お子様からお年寄りの方まで大切な本でのむすびです。子供の頃読んでいた本とまた出会うことがあるかもしれないワクワクを感じました。

併設されている福祉用具では鍵を見つけるブザーなどがあり、スタッフで「これ欲しい」とみんなで手にとって「この大きさならいいね」などとワイワイと話しながらいろいろな福祉用具を手に触れさせていただきました。

お昼にはみんなで知多半島の米と海苔にこだわった「おむすびランチ」を食べ、ゆったりくつろげました。短い時間でしたが、興味深い地域の取り組みでした。地域のコミュニティカフェが犬山市にもあれば、皆様の笑顔が見ることができるのかなぁと思う日でした。

2020年5月14日

「利他の心」

コロナ禍の中、不安や緊張、様々なストレスなど蓄積する中ではありますが、こころ温まる応援メッセージや物資での寄付などをいただきました。自らの安全や家族の安全を守ることでも精一杯の状況の中、スタッフ一同嬉しい気持ちでいっぱいです。

1.医療事務スタッフの青山さんの小学生になる子どもさんがポスターと「頑張ってください」と応援メッセージと共にプレゼントしてくれました。

1.医療事務スタッフの青山さんの小学生になる子どもさんがポスターと「頑張ってください」と応援メッセージと共にプレゼントしてくれました。

〜小学校がお休みで不安だったり寂しかったりする中、ありがとう。優しい心が嬉しいです。〜

3.一政看護師の横浜のご在住のご友人。ガウン不足を知りご夫婦でガウンを手作りしてお送りくださいました。

3.一政看護師の横浜のご在住のご友人。ガウン不足を知りご夫婦でガウンを手作りしてお送りくださいました。

〜ひとの繋がりの大切さとありがたさを感じます。遠方から熱いメッセージが込められたガウン。ありがたく使わせていただきます。感謝です。〜

4.訪問診療を利用され先日、ご自宅でご家族の手厚い看護・介護でご主人をお看とりされたばかりのBさんの妻と息子さんの妻とお孫さんで訪問してくださいました。Bさんが社長、会長をされていた会社で作成された「飛沫防止用パーテーション」をご寄贈くださいました。

4.訪問診療を利用され先日、ご自宅でご家族の手厚い看護・介護でご主人をお看とりされたばかりのBさんの妻と息子さんの妻とお孫さんで訪問してくださいました。Bさんが社長、会長をされていた会社で作成された「飛沫防止用パーテーション」をご寄贈くださいました。

外来受付に早速設置。しっかりした作りでクリアなボード、おつりの授受もできる小窓もついています。ちなみにBさんの会社は犬山市内にある「株式会社島由樹脂」さんで、犬山市にも先日たくさんの飛沫防止用パーテーションをこの新型コロナウィルスが早く終息するようにと寄贈されています。

外来受付に早速設置。しっかりした作りでクリアなボード、おつりの授受もできる小窓もついています。ちなみにBさんの会社は犬山市内にある「株式会社島由樹脂」さんで、犬山市にも先日たくさんの飛沫防止用パーテーションをこの新型コロナウィルスが早く終息するようにと寄贈されています。

〜ご家族の手厚い看護・介護にも頭が下がりましたが、ご家族が大変な時期だったにもかかわらず社会情勢に合わせた仕事も遂行され社会貢献としての温かいお気持ちはBさんと奥様、ご家族のお気持ちが伝わります。かわいいお孫さんもおじいちゃんが大好きでしたね。ありがとうございます。〜

まだまだありますが、ご厚意をいただきました皆さま方へ改めて感謝申し上げます。皆さまに教えられた「利他の心」…このような時だからこそ思いやりに満ちた利他の心を基準に日々判断・活動をして参りたいと思います。ありがとうございます。

コロナ禍の中、不安や緊張、様々なストレスなど蓄積する中ではありますが、こころ温まる応援メッセージや物資での寄付などをいただきました。自らの安全や家族の安全を守ることでも精一杯の状況の中、スタッフ一同嬉しい気持ちでいっぱいです。

1.医療事務スタッフの青山さんの小学生になる子どもさんがポスターと「頑張ってください」と応援メッセージと共にプレゼントしてくれました。

1.医療事務スタッフの青山さんの小学生になる子どもさんがポスターと「頑張ってください」と応援メッセージと共にプレゼントしてくれました。〜小学校がお休みで不安だったり寂しかったりする中、ありがとう。優しい心が嬉しいです。〜

3.一政看護師の横浜のご在住のご友人。ガウン不足を知りご夫婦でガウンを手作りしてお送りくださいました。

3.一政看護師の横浜のご在住のご友人。ガウン不足を知りご夫婦でガウンを手作りしてお送りくださいました。〜ひとの繋がりの大切さとありがたさを感じます。遠方から熱いメッセージが込められたガウン。ありがたく使わせていただきます。感謝です。〜

4.訪問診療を利用され先日、ご自宅でご家族の手厚い看護・介護でご主人をお看とりされたばかりのBさんの妻と息子さんの妻とお孫さんで訪問してくださいました。Bさんが社長、会長をされていた会社で作成された「飛沫防止用パーテーション」をご寄贈くださいました。

4.訪問診療を利用され先日、ご自宅でご家族の手厚い看護・介護でご主人をお看とりされたばかりのBさんの妻と息子さんの妻とお孫さんで訪問してくださいました。Bさんが社長、会長をされていた会社で作成された「飛沫防止用パーテーション」をご寄贈くださいました。 外来受付に早速設置。しっかりした作りでクリアなボード、おつりの授受もできる小窓もついています。ちなみにBさんの会社は犬山市内にある「株式会社島由樹脂」さんで、犬山市にも先日たくさんの飛沫防止用パーテーションをこの新型コロナウィルスが早く終息するようにと寄贈されています。

外来受付に早速設置。しっかりした作りでクリアなボード、おつりの授受もできる小窓もついています。ちなみにBさんの会社は犬山市内にある「株式会社島由樹脂」さんで、犬山市にも先日たくさんの飛沫防止用パーテーションをこの新型コロナウィルスが早く終息するようにと寄贈されています。〜ご家族の手厚い看護・介護にも頭が下がりましたが、ご家族が大変な時期だったにもかかわらず社会情勢に合わせた仕事も遂行され社会貢献としての温かいお気持ちはBさんと奥様、ご家族のお気持ちが伝わります。かわいいお孫さんもおじいちゃんが大好きでしたね。ありがとうございます。〜

まだまだありますが、ご厚意をいただきました皆さま方へ改めて感謝申し上げます。皆さまに教えられた「利他の心」…このような時だからこそ思いやりに満ちた利他の心を基準に日々判断・活動をして参りたいと思います。ありがとうございます。

2020年5月13日

「新型コロナウイルス感染予防対策」

4月7日に新型コロナウイルスの感染拡大により、政府が「緊急事態宣言」を発令してから1ヶ月以上が経過しました。感染者数は国民の外出自粛の努力もあり日々減少傾向ではありますが、まだまだ警戒を緩めることが出来ない状況があります。

結ファミリークリニックでも、新型コロナウイルスの感染対策の為、様々な対策を講じております。2月28日には、日々状況が変わる世の中の状況を鑑み、感染予防対策会議を急遽開催しました。

その中で、感染予防対策方法について話し合い、出勤時の手洗いから始まる職員の1日の動きについてのまとめや、療養者向けのパンフレットの作成、連携施設への注意喚起について行いました。

その中で、感染予防対策方法について話し合い、出勤時の手洗いから始まる職員の1日の動きについてのまとめや、療養者向けのパンフレットの作成、連携施設への注意喚起について行いました。

新型コロナウイルスに罹患しない、持ち込まないために3月から訪問回数の調整を行うなど、対策を徹底しました。…しかし、時間がたっても、なかなか収束の兆しは見えません。

3月末に再度対策会議を行い、流行の状況からまずは自分たちが罹患しないこと、しかしもしも罹患者が発生してしまった時に被害を最小限に食い止める目的から、職員同士の接触を最小限にする、いわゆる「3密」を避けるために当院でもテレワークを導入しました。

同行者を最小限にし、手洗いなどの感染予防対策をしっかり講じながら、自宅に訪問する人数も最小限に、クリニックに詰めている人数も最小限にし、自宅に持ち帰れる仕事は自宅で行うように対応しています。

基本的なことではありますが、個人防護具の装着方法や手洗いのタイミングについても、新型コロナウイルスの最新情報を確認しながら、研修を行いました。刻々と世の中の状況が変わる中、対応もその時々の時世に合わせて作成したり、柔軟に変更していく事が大切です。

個人防護具不足の問題は早急に解決するべき問題の一つです。クリニックではかがやき工房さんが出している動画を参考にフェイスシールドを手作りしたり、職員のアイデアからヘアキャップ、使い捨て長袖ガウンを作成しています。

個人防護具不足の問題は早急に解決するべき問題の一つです。クリニックではかがやき工房さんが出している動画を参考にフェイスシールドを手作りしたり、職員のアイデアからヘアキャップ、使い捨て長袖ガウンを作成しています。

職員の中には私も含め、子育て世代も多くいます。中には市町村の対策から保育園に子どもを預けることが出来なくなったり、子どもたちが学校に行けずに自宅学習をしている子供たちが多く居ます。そんな中、院長にはご配慮いただいて臨時ボーナスをいただき、子どもたちのステイホームを楽しく乗り切れるようにご対応いただきました。そのおかげで我が家には新しいテレビと子どもたちのゲームソフトがやってきました。

また、長引くコロナ対策に職員の気持も滅入りがちです。クリニック内は少ない人数で対応しているので、クリニック勤務の職員の帰宅時間が遅くなることも多くあります。職員の疲労もピークでした。しかし、こんな状況だからこそ、楽しく乗り切ることも大切です。

気持ちの切り替えやモチベーション維持の為、昼ごはんはカレーやピザのテイクアウトをして楽しみを持ちながら頑張っています。まだまだ長引きそうな新型コロナウイルス対策ですが、アイデアを出し合って状況に柔軟に対応し、職員一丸となって楽しくユーモアを持って乗り切っていきたいと思います。

4月7日に新型コロナウイルスの感染拡大により、政府が「緊急事態宣言」を発令してから1ヶ月以上が経過しました。感染者数は国民の外出自粛の努力もあり日々減少傾向ではありますが、まだまだ警戒を緩めることが出来ない状況があります。

結ファミリークリニックでも、新型コロナウイルスの感染対策の為、様々な対策を講じております。2月28日には、日々状況が変わる世の中の状況を鑑み、感染予防対策会議を急遽開催しました。

その中で、感染予防対策方法について話し合い、出勤時の手洗いから始まる職員の1日の動きについてのまとめや、療養者向けのパンフレットの作成、連携施設への注意喚起について行いました。

その中で、感染予防対策方法について話し合い、出勤時の手洗いから始まる職員の1日の動きについてのまとめや、療養者向けのパンフレットの作成、連携施設への注意喚起について行いました。新型コロナウイルスに罹患しない、持ち込まないために3月から訪問回数の調整を行うなど、対策を徹底しました。…しかし、時間がたっても、なかなか収束の兆しは見えません。

3月末に再度対策会議を行い、流行の状況からまずは自分たちが罹患しないこと、しかしもしも罹患者が発生してしまった時に被害を最小限に食い止める目的から、職員同士の接触を最小限にする、いわゆる「3密」を避けるために当院でもテレワークを導入しました。

同行者を最小限にし、手洗いなどの感染予防対策をしっかり講じながら、自宅に訪問する人数も最小限に、クリニックに詰めている人数も最小限にし、自宅に持ち帰れる仕事は自宅で行うように対応しています。

基本的なことではありますが、個人防護具の装着方法や手洗いのタイミングについても、新型コロナウイルスの最新情報を確認しながら、研修を行いました。刻々と世の中の状況が変わる中、対応もその時々の時世に合わせて作成したり、柔軟に変更していく事が大切です。

個人防護具不足の問題は早急に解決するべき問題の一つです。クリニックではかがやき工房さんが出している動画を参考にフェイスシールドを手作りしたり、職員のアイデアからヘアキャップ、使い捨て長袖ガウンを作成しています。

個人防護具不足の問題は早急に解決するべき問題の一つです。クリニックではかがやき工房さんが出している動画を参考にフェイスシールドを手作りしたり、職員のアイデアからヘアキャップ、使い捨て長袖ガウンを作成しています。職員の中には私も含め、子育て世代も多くいます。中には市町村の対策から保育園に子どもを預けることが出来なくなったり、子どもたちが学校に行けずに自宅学習をしている子供たちが多く居ます。そんな中、院長にはご配慮いただいて臨時ボーナスをいただき、子どもたちのステイホームを楽しく乗り切れるようにご対応いただきました。そのおかげで我が家には新しいテレビと子どもたちのゲームソフトがやってきました。

また、長引くコロナ対策に職員の気持も滅入りがちです。クリニック内は少ない人数で対応しているので、クリニック勤務の職員の帰宅時間が遅くなることも多くあります。職員の疲労もピークでした。しかし、こんな状況だからこそ、楽しく乗り切ることも大切です。

気持ちの切り替えやモチベーション維持の為、昼ごはんはカレーやピザのテイクアウトをして楽しみを持ちながら頑張っています。まだまだ長引きそうな新型コロナウイルス対策ですが、アイデアを出し合って状況に柔軟に対応し、職員一丸となって楽しくユーモアを持って乗り切っていきたいと思います。

2020年4月14日

「社会福祉士国家試験に合格しました」

2年前、結ファミリークリニックの入職と同時に、社会福祉士国家試験の取得に向け、通信大学に入学し学習を開始しました。

私が社会福祉士を志したのは3〜4年程前からです。当時、病棟看護師として勤務していた私は、治療を終えた患者さまが退院していくにあたり、どのように療養環境を整えたらいいのか試行錯誤していました。患者さまにとっての幸せがどこにあるのか…深く理解に至らない当時の私は壁にぶつかることも多く、その時持っていた経験と知識のみでは対応に難渋していました。目の前で困っている方に何が出来るのか…私はなかなか答えを出せないままでいました。

そんな時、協働した社会福祉士である医療ソーシャルワーカーの、患者さま・ご家族の生活に根差した支援の方法に感銘を受けたのです。それぞれの歴史や生活をひも解き、その方々に合わせたオリジナルの支援を作り上げていく姿は私のあこがれになりました。

2年間、仕事を続けながら、時に大学や実習に出かけながら学習を続け、この度無事に社会福祉士国家試験に合格することができました。

2年間、仕事を続けながら、時に大学や実習に出かけながら学習を続け、この度無事に社会福祉士国家試験に合格することができました。

ご理解いただいた院長をはじめ、結ファミリークリニックのスタッフと、私の学生生活を支えてくれた家族には感謝でいっぱいです。

2年前、結ファミリークリニックの入職と同時に、社会福祉士国家試験の取得に向け、通信大学に入学し学習を開始しました。

私が社会福祉士を志したのは3〜4年程前からです。当時、病棟看護師として勤務していた私は、治療を終えた患者さまが退院していくにあたり、どのように療養環境を整えたらいいのか試行錯誤していました。患者さまにとっての幸せがどこにあるのか…深く理解に至らない当時の私は壁にぶつかることも多く、その時持っていた経験と知識のみでは対応に難渋していました。目の前で困っている方に何が出来るのか…私はなかなか答えを出せないままでいました。

そんな時、協働した社会福祉士である医療ソーシャルワーカーの、患者さま・ご家族の生活に根差した支援の方法に感銘を受けたのです。それぞれの歴史や生活をひも解き、その方々に合わせたオリジナルの支援を作り上げていく姿は私のあこがれになりました。

2年間、仕事を続けながら、時に大学や実習に出かけながら学習を続け、この度無事に社会福祉士国家試験に合格することができました。

2年間、仕事を続けながら、時に大学や実習に出かけながら学習を続け、この度無事に社会福祉士国家試験に合格することができました。ご理解いただいた院長をはじめ、結ファミリークリニックのスタッフと、私の学生生活を支えてくれた家族には感謝でいっぱいです。

2020年4月8日

「2020年度運営計画発表会 ―多様な声が響き合う場の創造へ―」

3月24日に、2020年度の運営計画発表会を行いました。

私たちが当院を創業してから、今年で5年目となります。これまでの4年間で、私たちは「いつまでも住み馴れた場所で安心して暮らし続けられる地域づくりをします」を理念に活動してきました。スタッフは13名まで増え、私たちが診ている療養者数は180名を越えました。

私たちが当院を創業してから、今年で5年目となります。これまでの4年間で、私たちは「いつまでも住み馴れた場所で安心して暮らし続けられる地域づくりをします」を理念に活動してきました。スタッフは13名まで増え、私たちが診ている療養者数は180名を越えました。

創業当初はご自宅を訪問して回ることで精一杯でしたが、年々流れがスムーズになり、診療内容が充実し、今では部門ごとに改善の提案が出されるようになりました。さらに映画上映会、劇団結の講演会などの啓発活動を進める中で、在宅医療の認知度が高まるだけでなく地域とのつながりができてきました。

3月24日に、2020年度の運営計画発表会を行いました。

私たちが当院を創業してから、今年で5年目となります。これまでの4年間で、私たちは「いつまでも住み馴れた場所で安心して暮らし続けられる地域づくりをします」を理念に活動してきました。スタッフは13名まで増え、私たちが診ている療養者数は180名を越えました。

私たちが当院を創業してから、今年で5年目となります。これまでの4年間で、私たちは「いつまでも住み馴れた場所で安心して暮らし続けられる地域づくりをします」を理念に活動してきました。スタッフは13名まで増え、私たちが診ている療養者数は180名を越えました。創業当初はご自宅を訪問して回ることで精一杯でしたが、年々流れがスムーズになり、診療内容が充実し、今では部門ごとに改善の提案が出されるようになりました。さらに映画上映会、劇団結の講演会などの啓発活動を進める中で、在宅医療の認知度が高まるだけでなく地域とのつながりができてきました。

- 診療部門では、神経難病、認知症の勉強とともに診療と多職種連携へ反映させる。

- 緩和ケアでは、トータルアセスメントをしつつACPを積極的に行うことによりその人全体をみてケアをし、さらにその後もグリーフケアを行ってご遺族のケアを行う。

- 皮膚・排せつケアでは、褥瘡スキルの向上と排せつアセスメントシートの作成。

- 食支援では、本人の全身状態のアセスメントとそれに合わせた食支援。

- 医療事務では、レセプト管理、医療費・介護費管理、指示書管理の分業化と共有。

- ビジネスマナーの規定の整備と統一、マニュアル作成。

- 感染対策の徹底と、感染症に対する抗生剤の使い方、培養のタイミングを決める。

- 個々の療養者に合わせた災害対策。

大変多くの目標が出されましたが、これからの一年間で個々人が目標を達成して成長できるよう、多面的にお互いの理解を深めて助け合えるようにしていきたいと思います。これまでこれら多くのことをまとめていたのは統括の須田でしたが、今回新たに事務の野木森が統括管理補佐に昇進しました。これからは須田をたすけ皆をまとめていってくれると思います。

大変多くの目標が出されましたが、これからの一年間で個々人が目標を達成して成長できるよう、多面的にお互いの理解を深めて助け合えるようにしていきたいと思います。これまでこれら多くのことをまとめていたのは統括の須田でしたが、今回新たに事務の野木森が統括管理補佐に昇進しました。これからは須田をたすけ皆をまとめていってくれると思います。 さらに今年度は、新社屋の設立を目指していきます。テーマは「多様な声が響き合う場」としました。もともと「結」とは多様な職種の集まりを表します。違う点を認識しながらも受け入れ、影響しあい、違いが個性となって輝き、新しいものを創っていく場でありたい…そういう願いを込めました。

さらに今年度は、新社屋の設立を目指していきます。テーマは「多様な声が響き合う場」としました。もともと「結」とは多様な職種の集まりを表します。違う点を認識しながらも受け入れ、影響しあい、違いが個性となって輝き、新しいものを創っていく場でありたい…そういう願いを込めました。 新型コロナウイルス感染症が大きな影を落としており今後はどうなっていくかは分かりませんが、明けない夜はありません。これからも着々と計画を実行に移し、実現していきたいと考えております。今年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症が大きな影を落としており今後はどうなっていくかは分かりませんが、明けない夜はありません。これからも着々と計画を実行に移し、実現していきたいと考えております。今年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。

2020年4月6日

2020年3月2日

「在宅医療事務コミュニティの医療事務ミーティングへ参加してきました」

1月18日、岡山県で開かれました在宅医療事務コミュニュ2019「医療事務ミーティングVol.2 〜繋がろう医療事務 in おかやま」へ参加してきました。

1月18日、岡山県で開かれました在宅医療事務コミュニュ2019「医療事務ミーティングVol.2 〜繋がろう医療事務 in おかやま」へ参加してきました。

「在宅医療の算定について学びながら、明日から相談できる仲間作りをしませんか?」との問いかけに、「是非!」と思い申し込みをさせていただきました。

当日慣れない新幹線に乗り込み、岡山へ出発しました。まずはおすすめの岡山名物ばら寿司で腹ごしらえをし、いざ会場へ向かいました。

当日慣れない新幹線に乗り込み、岡山へ出発しました。まずはおすすめの岡山名物ばら寿司で腹ごしらえをし、いざ会場へ向かいました。

会場には関東から九州までの在宅医療に取り組む事務職の方が沢山集まっていました。地域は違うものの、同じ在宅医療に取り組んでいるという熱い思いは同じで、初対面ではあるものの日々業務で悩んでいる事や算定方法、個別指導について、時間が足りなくなるほど語り合い学びを深めることができました。

このような機会を作っていただいた在宅医療事務コミュニティの実行委員会の方には、とても感謝いたしております。

4月には2年に一度の診療報酬改定があります。改定内容を早く把握し、今後も診療報酬の知識を深めながら、日々の業務に携わっていきたいと思っております。

1月18日、岡山県で開かれました在宅医療事務コミュニュ2019「医療事務ミーティングVol.2 〜繋がろう医療事務 in おかやま」へ参加してきました。

1月18日、岡山県で開かれました在宅医療事務コミュニュ2019「医療事務ミーティングVol.2 〜繋がろう医療事務 in おかやま」へ参加してきました。「在宅医療の算定について学びながら、明日から相談できる仲間作りをしませんか?」との問いかけに、「是非!」と思い申し込みをさせていただきました。

当日慣れない新幹線に乗り込み、岡山へ出発しました。まずはおすすめの岡山名物ばら寿司で腹ごしらえをし、いざ会場へ向かいました。

当日慣れない新幹線に乗り込み、岡山へ出発しました。まずはおすすめの岡山名物ばら寿司で腹ごしらえをし、いざ会場へ向かいました。会場には関東から九州までの在宅医療に取り組む事務職の方が沢山集まっていました。地域は違うものの、同じ在宅医療に取り組んでいるという熱い思いは同じで、初対面ではあるものの日々業務で悩んでいる事や算定方法、個別指導について、時間が足りなくなるほど語り合い学びを深めることができました。

このような機会を作っていただいた在宅医療事務コミュニティの実行委員会の方には、とても感謝いたしております。

4月には2年に一度の診療報酬改定があります。改定内容を早く把握し、今後も診療報酬の知識を深めながら、日々の業務に携わっていきたいと思っております。

2020年2月20日

「最期まで食べることを支援した一例」

1月の終わり、ある方のデスカンファレンスに訪問看護ステーションの訪問看護師・言語聴覚士、ケアマネジャー、レスパイト入院でお世話になった病院のソーシャルワーカーをお誘いしました。

1月の終わり、ある方のデスカンファレンスに訪問看護ステーションの訪問看護師・言語聴覚士、ケアマネジャー、レスパイト入院でお世話になった病院のソーシャルワーカーをお誘いしました。

最期まで食べて生きることをご家族とともに考え、揺らいだ一例について話し合いました。

私自身、リスクを抱えながら最期まで食べることを、現場で奮闘して下さっている訪問看護師・言語聴覚士の努力とお互いの信頼関係に熱くなりました。

また、グリーフケアでは、奥様より「棺にブランデーをかけて、孫がサックスでホタルの光を吹いて送り出しました」とお聞きしました。家族が集まる家で、皆がそれぞれの思いを抱え調整し決定をしていった…その経過や気持ちを尊重し続けることが、この家族それぞれがこれからをよりよく生きることにつながっていくのだと思います。

一例一例からいつもたくさんの学びを頂き、感謝しております。

1月の終わり、ある方のデスカンファレンスに訪問看護ステーションの訪問看護師・言語聴覚士、ケアマネジャー、レスパイト入院でお世話になった病院のソーシャルワーカーをお誘いしました。

1月の終わり、ある方のデスカンファレンスに訪問看護ステーションの訪問看護師・言語聴覚士、ケアマネジャー、レスパイト入院でお世話になった病院のソーシャルワーカーをお誘いしました。最期まで食べて生きることをご家族とともに考え、揺らいだ一例について話し合いました。

「最期まで食べることを支援した言語聴覚士」

誤嚥しても、痰や唾液の量が増えても同ステーションの看護師がフォローしてくれる信頼関係があり、リスクを抱えて食べさせる怖さももちろんあったが最期までご本人の楽しみを攻めの姿勢で関われた。

誤嚥しても、痰や唾液の量が増えても同ステーションの看護師がフォローしてくれる信頼関係があり、リスクを抱えて食べさせる怖さももちろんあったが最期までご本人の楽しみを攻めの姿勢で関われた。

「家族間調整に尽力されたケアマネジャー」

母・妻・娘・孫がそれぞれの立場で、息子として・ご主人として・父として・祖父としての愛情や思いがそれぞれにあり、その思いをまとめるのに苦慮した。その中でご本人のACP(アドバンスケアプランニング)をご本人の言葉で聞き、ケアプランニングしていくことが課題である。

母・妻・娘・孫がそれぞれの立場で、息子として・ご主人として・父として・祖父としての愛情や思いがそれぞれにあり、その思いをまとめるのに苦慮した。その中でご本人のACP(アドバンスケアプランニング)をご本人の言葉で聞き、ケアプランニングしていくことが課題である。

「丁寧に連携していただいたソーシャルワーカー」

在宅チームと顔の見える関係作りができ、今後も病診連携をしていきたい。

在宅チームと顔の見える関係作りができ、今後も病診連携をしていきたい。

私自身、リスクを抱えながら最期まで食べることを、現場で奮闘して下さっている訪問看護師・言語聴覚士の努力とお互いの信頼関係に熱くなりました。

また、グリーフケアでは、奥様より「棺にブランデーをかけて、孫がサックスでホタルの光を吹いて送り出しました」とお聞きしました。家族が集まる家で、皆がそれぞれの思いを抱え調整し決定をしていった…その経過や気持ちを尊重し続けることが、この家族それぞれがこれからをよりよく生きることにつながっていくのだと思います。

一例一例からいつもたくさんの学びを頂き、感謝しております。

2020年2月17日

「犬山あんしんネットワーク」

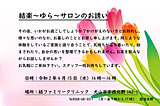

2月16日(土)犬山市役所にて市内の医療介護職の多職種連携会議 通称:犬山あんしんネットワークが開催されました。

今回のテーマは「ACP」です。ACPはアドバンス・ケア・プランニングの略で、医療介護ケアを自ら選択して自分らしく人生を送るため、元気なうちから周りの家族や友人、医療介護職等とよく話し、よく聞きましょう…というもので「人生会議」という愛称もついています。

2月16日(土)犬山市役所にて市内の医療介護職の多職種連携会議 通称:犬山あんしんネットワークが開催されました。

今回のテーマは「ACP」です。ACPはアドバンス・ケア・プランニングの略で、医療介護ケアを自ら選択して自分らしく人生を送るため、元気なうちから周りの家族や友人、医療介護職等とよく話し、よく聞きましょう…というもので「人生会議」という愛称もついています。

今回、市役所担当者より結ファミリークリニックでのACPの取り組みを報告依頼がありました。院長と共に40分お時間をいただき「ACP実践報告」と題し「ACP取り組みへの経過、ACPの実際、ACP事例報告」をさせていただきました。

院内外の研修を受け、共通用語や共通認識の体制を作ってきたこと。ACPのことばを記載するカルテ内、びーよんネット(医療介護用SNS)内の工夫、以前の日記でもご報告しました「わたしのこと(4/18の日記参照)」の取り組み、市民啓発活動である劇団結での「人生会議をしよう」の劇についてなどお話させていただきました。

その後は多職種で、「もし話カード」で価値観の違いや聞いてみないとわからないということを体験しました。

その後は多職種で、「もし話カード」で価値観の違いや聞いてみないとわからないということを体験しました。地域でACPへの認識が高まり、今まで以上に多職種連携の質が高まることを願っております。引き続きよろしくお願いいたします。このような機会をいただきました犬山市役所長寿社会課の皆さま、ありがとうございました。

2020年2月14日

「在宅医療事務勉強会」

2月13日に、大阪府枚方市にあります株式会社スマイル代表取締役であり一般社団法人在宅医療事務協会代表理事であられます神原充代先生をお招きし、院内研修の一環で「在宅医療事務勉強会」を開催しました。

2月13日に、大阪府枚方市にあります株式会社スマイル代表取締役であり一般社団法人在宅医療事務協会代表理事であられます神原充代先生をお招きし、院内研修の一環で「在宅医療事務勉強会」を開催しました。

この在宅医療事務勉強は診療報酬の知識を深めクリニックの利益、そして療養者様の利益につながるようにと思い企画しました。

医療事務は他の医療機関とのつながる機会があまりないように思います。院内だけの勉強会だけではなく他の医療機関とのつながりを大切にし、一緒に学びいつでも相談できる仲間を増やそうと近隣のクニリックの方にもご参加いただきました。

医療事務は他の医療機関とのつながる機会があまりないように思います。院内だけの勉強会だけではなく他の医療機関とのつながりを大切にし、一緒に学びいつでも相談できる仲間を増やそうと近隣のクニリックの方にもご参加いただきました。

神原先生のお話はとても分かりやすく、質疑応答も快くお答えいただきました。とても有意義な時間が過ごせてあっという間の3時間でしたが、以降このような機会を積極的に行えたらと思っています。

2月13日に、大阪府枚方市にあります株式会社スマイル代表取締役であり一般社団法人在宅医療事務協会代表理事であられます神原充代先生をお招きし、院内研修の一環で「在宅医療事務勉強会」を開催しました。

2月13日に、大阪府枚方市にあります株式会社スマイル代表取締役であり一般社団法人在宅医療事務協会代表理事であられます神原充代先生をお招きし、院内研修の一環で「在宅医療事務勉強会」を開催しました。この在宅医療事務勉強は診療報酬の知識を深めクリニックの利益、そして療養者様の利益につながるようにと思い企画しました。

医療事務は他の医療機関とのつながる機会があまりないように思います。院内だけの勉強会だけではなく他の医療機関とのつながりを大切にし、一緒に学びいつでも相談できる仲間を増やそうと近隣のクニリックの方にもご参加いただきました。

医療事務は他の医療機関とのつながる機会があまりないように思います。院内だけの勉強会だけではなく他の医療機関とのつながりを大切にし、一緒に学びいつでも相談できる仲間を増やそうと近隣のクニリックの方にもご参加いただきました。神原先生のお話はとても分かりやすく、質疑応答も快くお答えいただきました。とても有意義な時間が過ごせてあっという間の3時間でしたが、以降このような機会を積極的に行えたらと思っています。

2020年2月11日

さて、何処に行こうかなぁ?と、決めたのが…「さっぽろ雪まつり」!この時期は家族の仕事上、旅行が出来ず映像を通して楽しんでいましたが、職場の協力で冬の北海道旅行に行かせて頂きました。

空港を降りると、澄み切ったような寒さ。雪まつりは雪の白さがライトアップに反射され、とても幻想的な雪の彫刻。大自然の美味しい景色と味覚を堪能させて頂きました。

素敵なリフレッシュ休暇をさせて頂きました!ありがとうございます。

2020年2月3日

「第7回 結楽サロンを開催しました」

暦の上では「大寒」といいながらも花のつぼみが膨らむような温かい日の続く1月末に、「第7回 結楽サロン」を開催いたしました。事前に近隣にお住いのご婦人から頂くお花の束には、黄色いチューリップが入っていました。

暦の上では「大寒」といいながらも花のつぼみが膨らむような温かい日の続く1月末に、「第7回 結楽サロン」を開催いたしました。事前に近隣にお住いのご婦人から頂くお花の束には、黄色いチューリップが入っていました。

一足早い春の香るサロンには、5家族が集いました。神経難病を罹患し、長年献身的な介護を経てお母様を看取ったご夫婦。ご家族で力を合わせて幾度となく訪れたお父様の治療選択を振り返り、今なお苦しい胸の内を吐露された方。伴侶の数年の闘病を支え看取った後、遺品を手に「悔い」の気持ちを語ってくださった方。既に複数回の結楽サロン参加となり、いかに気持ちをコントロールして自分を奮い立たせているかをお話くださった方。当事者同士お一人ずつ丁寧に今の自分を語ってくださいました。

一足早い春の香るサロンには、5家族が集いました。神経難病を罹患し、長年献身的な介護を経てお母様を看取ったご夫婦。ご家族で力を合わせて幾度となく訪れたお父様の治療選択を振り返り、今なお苦しい胸の内を吐露された方。伴侶の数年の闘病を支え看取った後、遺品を手に「悔い」の気持ちを語ってくださった方。既に複数回の結楽サロン参加となり、いかに気持ちをコントロールして自分を奮い立たせているかをお話くださった方。当事者同士お一人ずつ丁寧に今の自分を語ってくださいました。

語りだす際の苦しそうな表情を見て、私はその辛さをいくらかでも担うことができたらと思います。でも、それはできやしません。その人の辛さはその人でしか抱えることはできません。誰も「私」の辛さを知ることはできません。私も私の経験でその「辛さ」を知っているのみです。けれども自身で抱える「辛さ」があればこそ、目の前の「他者」と「私」を重ねることが出来る。想像力・共感…それは「やさしさ」や「つよさ」の源と考えてそこに座ります。

結楽サロンスタッフの役割は、参加者の「辛さ」に介入せず見届けることなのだろうと思います。実際に参加された方同士が深く頷き、互いに言葉をかけ笑顔を見せてくださる時には、サロンの役割を果たせているのだなと感じ、「また、会いましょう」と言い玄関までお送りします。

結楽サロンスタッフの役割は、参加者の「辛さ」に介入せず見届けることなのだろうと思います。実際に参加された方同士が深く頷き、互いに言葉をかけ笑顔を見せてくださる時には、サロンの役割を果たせているのだなと感じ、「また、会いましょう」と言い玄関までお送りします。

今回は他にも、一人で外食をする際に「お得な店・お勧めできる店」の話題に花が咲きました。ご家族を看取った後の「日々のごはんのこと」はよく話題に上がります。「一人飯マップ」ができたらな〜と思います。良いお店情報があったら是非教えてください。よろしくお願いいたします。

暦の上では「大寒」といいながらも花のつぼみが膨らむような温かい日の続く1月末に、「第7回 結楽サロン」を開催いたしました。事前に近隣にお住いのご婦人から頂くお花の束には、黄色いチューリップが入っていました。

暦の上では「大寒」といいながらも花のつぼみが膨らむような温かい日の続く1月末に、「第7回 結楽サロン」を開催いたしました。事前に近隣にお住いのご婦人から頂くお花の束には、黄色いチューリップが入っていました。 一足早い春の香るサロンには、5家族が集いました。神経難病を罹患し、長年献身的な介護を経てお母様を看取ったご夫婦。ご家族で力を合わせて幾度となく訪れたお父様の治療選択を振り返り、今なお苦しい胸の内を吐露された方。伴侶の数年の闘病を支え看取った後、遺品を手に「悔い」の気持ちを語ってくださった方。既に複数回の結楽サロン参加となり、いかに気持ちをコントロールして自分を奮い立たせているかをお話くださった方。当事者同士お一人ずつ丁寧に今の自分を語ってくださいました。

一足早い春の香るサロンには、5家族が集いました。神経難病を罹患し、長年献身的な介護を経てお母様を看取ったご夫婦。ご家族で力を合わせて幾度となく訪れたお父様の治療選択を振り返り、今なお苦しい胸の内を吐露された方。伴侶の数年の闘病を支え看取った後、遺品を手に「悔い」の気持ちを語ってくださった方。既に複数回の結楽サロン参加となり、いかに気持ちをコントロールして自分を奮い立たせているかをお話くださった方。当事者同士お一人ずつ丁寧に今の自分を語ってくださいました。語りだす際の苦しそうな表情を見て、私はその辛さをいくらかでも担うことができたらと思います。でも、それはできやしません。その人の辛さはその人でしか抱えることはできません。誰も「私」の辛さを知ることはできません。私も私の経験でその「辛さ」を知っているのみです。けれども自身で抱える「辛さ」があればこそ、目の前の「他者」と「私」を重ねることが出来る。想像力・共感…それは「やさしさ」や「つよさ」の源と考えてそこに座ります。

結楽サロンスタッフの役割は、参加者の「辛さ」に介入せず見届けることなのだろうと思います。実際に参加された方同士が深く頷き、互いに言葉をかけ笑顔を見せてくださる時には、サロンの役割を果たせているのだなと感じ、「また、会いましょう」と言い玄関までお送りします。

結楽サロンスタッフの役割は、参加者の「辛さ」に介入せず見届けることなのだろうと思います。実際に参加された方同士が深く頷き、互いに言葉をかけ笑顔を見せてくださる時には、サロンの役割を果たせているのだなと感じ、「また、会いましょう」と言い玄関までお送りします。今回は他にも、一人で外食をする際に「お得な店・お勧めできる店」の話題に花が咲きました。ご家族を看取った後の「日々のごはんのこと」はよく話題に上がります。「一人飯マップ」ができたらな〜と思います。良いお店情報があったら是非教えてください。よろしくお願いいたします。

2020年1月29日

「多職種連携デスカンファレンス〜療養者・ご家族の思いにどう向き合うのか〜」

2020年1月29日、デスカンファレンスを開催しました。担当ケアマネ様、訪問看護ステーション様をはじめ、10名の方にご参加いただきました。

今回のケースでは、ご本人・ご家族の価値観がつかみにくい中で環境整備をどのようにしていくのか、ケアマネさんやヘルパーさんの介入時の困難感や課題を知ることとなりました。管理栄養士さんには、療養者様とご家族の思いを聞き取りながら生活状況に合わせたご提案を頂きました。また、症状コントロールの難しい中、ケアに向き合う訪問看護の方々の苦悩を改めて知る機会ともなりました。

介護を担うご家族を思いやって苦しい思いを吐露される局面に支援者はどう対応していくのか。苦痛の緩和のための対応をどのタイミングで行うのか。ご本人・ご家族の思いをどのように知り、理解し、つなげていくのか。多職種での役割の分担はどのようにあるべきなのか。意見の共有が行われました。

様々な難しさがおありの方でしたが、亡くなられた後、ご家族からは「最期は苦しくなかった。よかった」との思いを伺うことが出来ました。ご本人も生前「訪問看護さんが来てくれることが一番安心でした」と話されていたそうです。

多職種で療養者様とご家族の思いを繋ぐことが出来ていたのではないかと考えています。療養者様と療養に添われるご家族の生と死の価値観について、私たち支援者が支援者自身の思いにとらわれすぎることなく、ご本人とご家族の思いとして理解していくことの重要性に今回気が付かせていただきました。今後も多職種で密な連携を持ちながら、療養者様の生活を支えていきたいと思っています。

2020年1月29日、デスカンファレンスを開催しました。担当ケアマネ様、訪問看護ステーション様をはじめ、10名の方にご参加いただきました。

今回のケースでは、ご本人・ご家族の価値観がつかみにくい中で環境整備をどのようにしていくのか、ケアマネさんやヘルパーさんの介入時の困難感や課題を知ることとなりました。管理栄養士さんには、療養者様とご家族の思いを聞き取りながら生活状況に合わせたご提案を頂きました。また、症状コントロールの難しい中、ケアに向き合う訪問看護の方々の苦悩を改めて知る機会ともなりました。

介護を担うご家族を思いやって苦しい思いを吐露される局面に支援者はどう対応していくのか。苦痛の緩和のための対応をどのタイミングで行うのか。ご本人・ご家族の思いをどのように知り、理解し、つなげていくのか。多職種での役割の分担はどのようにあるべきなのか。意見の共有が行われました。

様々な難しさがおありの方でしたが、亡くなられた後、ご家族からは「最期は苦しくなかった。よかった」との思いを伺うことが出来ました。ご本人も生前「訪問看護さんが来てくれることが一番安心でした」と話されていたそうです。

多職種で療養者様とご家族の思いを繋ぐことが出来ていたのではないかと考えています。療養者様と療養に添われるご家族の生と死の価値観について、私たち支援者が支援者自身の思いにとらわれすぎることなく、ご本人とご家族の思いとして理解していくことの重要性に今回気が付かせていただきました。今後も多職種で密な連携を持ちながら、療養者様の生活を支えていきたいと思っています。

2020年1月28日

「ベンチマーキング ソーネOZONE」

昨日予定を調整し、院長+スタッフ7名で今後の計画に向け、見分を広げクリニック運営に活かすため大曽根にある「ソーネOZONE」さんへベンチマーキングに出掛けました。

昨日予定を調整し、院長+スタッフ7名で今後の計画に向け、見分を広げクリニック運営に活かすため大曽根にある「ソーネOZONE」さんへベンチマーキングに出掛けました。

当日は、東京から「住まい・まちづくりデザインワークス」の岡田さんが来てくださり、コンセプトや建築までの会議・運営などお話を伺うことができました。まちとみんなとしげんカフェ「ソーネOZONE」さんは、第26回愛知まちなみ建築賞を受賞されています。

大曽根の地域性や地域課題を考慮した運営をされており、いくつかの団体が合同の会議をしながら建築・運営をされております。福祉事業も地域の中で役割を持ち、力となり地域に溶け込んでいました。

大曽根の地域性や地域課題を考慮した運営をされており、いくつかの団体が合同の会議をしながら建築・運営をされております。福祉事業も地域の中で役割を持ち、力となり地域に溶け込んでいました。

持ち込んだ資源はカフェチケットに変わり、お隣のカフェでお茶ができたり、子育て中の父母が子連れで話に花を咲かしたり、70代80代の女性・男性も何人か寄り添い、楽しそうに時間を過ごされています。

カフェのメニューには大学生が考えたメニューがあり、安価に借用できる集会場では「メルカリ操作方法セミナー」や「認知症予防のお話」、体操にお稽古等など様々なコンテンツが様々な団体により企画運営されいています。

カフェのメニューには大学生が考えたメニューがあり、安価に借用できる集会場では「メルカリ操作方法セミナー」や「認知症予防のお話」、体操にお稽古等など様々なコンテンツが様々な団体により企画運営されいています。

わっぱの会の美味しそうなパン屋さんもあり、こだわり食材も売られ、ひきりなしに人が出入りしておりました。カフェの机は名古屋市の街路樹で伐採された木々を活かし作られていました。興味深い「もの」や「こと」が凝縮されていました。

大変短い時間ではありましたが、色々な要素で見聞が広がり思考も深まりました。引き続きスタッフが参画できるような計画と実行に向け進んでいきたいと思います。

昨日予定を調整し、院長+スタッフ7名で今後の計画に向け、見分を広げクリニック運営に活かすため大曽根にある「ソーネOZONE」さんへベンチマーキングに出掛けました。

昨日予定を調整し、院長+スタッフ7名で今後の計画に向け、見分を広げクリニック運営に活かすため大曽根にある「ソーネOZONE」さんへベンチマーキングに出掛けました。当日は、東京から「住まい・まちづくりデザインワークス」の岡田さんが来てくださり、コンセプトや建築までの会議・運営などお話を伺うことができました。まちとみんなとしげんカフェ「ソーネOZONE」さんは、第26回愛知まちなみ建築賞を受賞されています。

大曽根の地域性や地域課題を考慮した運営をされており、いくつかの団体が合同の会議をしながら建築・運営をされております。福祉事業も地域の中で役割を持ち、力となり地域に溶け込んでいました。

大曽根の地域性や地域課題を考慮した運営をされており、いくつかの団体が合同の会議をしながら建築・運営をされております。福祉事業も地域の中で役割を持ち、力となり地域に溶け込んでいました。持ち込んだ資源はカフェチケットに変わり、お隣のカフェでお茶ができたり、子育て中の父母が子連れで話に花を咲かしたり、70代80代の女性・男性も何人か寄り添い、楽しそうに時間を過ごされています。

カフェのメニューには大学生が考えたメニューがあり、安価に借用できる集会場では「メルカリ操作方法セミナー」や「認知症予防のお話」、体操にお稽古等など様々なコンテンツが様々な団体により企画運営されいています。

カフェのメニューには大学生が考えたメニューがあり、安価に借用できる集会場では「メルカリ操作方法セミナー」や「認知症予防のお話」、体操にお稽古等など様々なコンテンツが様々な団体により企画運営されいています。わっぱの会の美味しそうなパン屋さんもあり、こだわり食材も売られ、ひきりなしに人が出入りしておりました。カフェの机は名古屋市の街路樹で伐採された木々を活かし作られていました。興味深い「もの」や「こと」が凝縮されていました。

大変短い時間ではありましたが、色々な要素で見聞が広がり思考も深まりました。引き続きスタッフが参画できるような計画と実行に向け進んでいきたいと思います。

2020年1月18日

「2019忘年会報告」

昨年の暮れの最終日にクリニックの忘年会が開催されました。遅くなりましたが報告をさせていただきます。2018忘年会幹事より2019忘年会幹事の指名を受け、看護師一政さん、医療事務井口さんによりひっそり粛々と作戦が練られ、当日を迎えました。

会場は小牧市にある合掌造りのステーキハウス「大藏」さん。手入れされた日本庭園、鯉も泳ぎ素敵な場所で行われました。

会場は小牧市にある合掌造りのステーキハウス「大藏」さん。手入れされた日本庭園、鯉も泳ぎ素敵な場所で行われました。

1年目標を共有し、心身ともに苦難・課題を乗り越え喜びを共にした仲間と、職場を離れ美味しい食事とお酒をいただく時間は最高に解放感に溢れ格別の時間です。

昨年の暮れの最終日にクリニックの忘年会が開催されました。遅くなりましたが報告をさせていただきます。2018忘年会幹事より2019忘年会幹事の指名を受け、看護師一政さん、医療事務井口さんによりひっそり粛々と作戦が練られ、当日を迎えました。

会場は小牧市にある合掌造りのステーキハウス「大藏」さん。手入れされた日本庭園、鯉も泳ぎ素敵な場所で行われました。

会場は小牧市にある合掌造りのステーキハウス「大藏」さん。手入れされた日本庭園、鯉も泳ぎ素敵な場所で行われました。1年目標を共有し、心身ともに苦難・課題を乗り越え喜びを共にした仲間と、職場を離れ美味しい食事とお酒をいただく時間は最高に解放感に溢れ格別の時間です。

幹事が当日の会費を大幅に上乗せしたコースの決済をこぎ付けてくれたおかげで、最高のフィレ肉!!をメインにしたコースとスパークリングワインでお洒落に乾杯しました。

2019幹事2人のビンゴは、ただのビンゴであるはずがありません。「ビンゴ」して上がったのち、くじを引き…そこにはミッションが課せられています。引いたボールにはスタッフの名前が記載されており、そのスタッフへの感謝を述べ熱い抱擁、ハグ!をするのです。

2019幹事2人のビンゴは、ただのビンゴであるはずがありません。「ビンゴ」して上がったのち、くじを引き…そこにはミッションが課せられています。引いたボールにはスタッフの名前が記載されており、そのスタッフへの感謝を述べ熱い抱擁、ハグ!をするのです。 さすがアメリカ暮らしをしていた一政さんのアイデアが光ります。皆、普段伝えられていない感謝のことばを伝え、照れながら抱擁・ハグです。とは言えまんざらでもなく、熱い抱擁が何度か交わされました。

さすがアメリカ暮らしをしていた一政さんのアイデアが光ります。皆、普段伝えられていない感謝のことばを伝え、照れながら抱擁・ハグです。とは言えまんざらでもなく、熱い抱擁が何度か交わされました。

終盤には昨年とは少し変わり、「過去のことは忘れ、来年に向けて漢字1文字で表しプレゼン」の課題が与えられました。一人ひとり文字を片手にプレゼンです。

終盤には昨年とは少し変わり、「過去のことは忘れ、来年に向けて漢字1文字で表しプレゼン」の課題が与えられました。一人ひとり文字を片手にプレゼンです。かわいい小学生参加者もしっかり自分の想いを発表していて感心しました。院長はじめスタッフがどのような文字を表したかは集合写真をご覧くださいませ。

昨年一年は、皆が目標に向って毎日を本当に一生懸命過ごした年でした。そして1月がスタートし、今年も昨年以上に大きな目標、深める目標も立ってきましたので、苦楽を共にしながら地域の療養者・ご家族、多職種の皆様と共に一人ひとりの人生・暮らしに伴走していけるよう職員一同精進して参りたいと思います。

昨年一年は、皆が目標に向って毎日を本当に一生懸命過ごした年でした。そして1月がスタートし、今年も昨年以上に大きな目標、深める目標も立ってきましたので、苦楽を共にしながら地域の療養者・ご家族、多職種の皆様と共に一人ひとりの人生・暮らしに伴走していけるよう職員一同精進して参りたいと思います。

2020年1月17日

「多職種連携デスカンファレンス」

令和元年の終わり、ある方のデスカンファレンスの開催告知に、大変お忙しいところ12名もの多職種がお集まりくださいました。

令和元年の終わり、ある方のデスカンファレンスの開催告知に、大変お忙しいところ12名もの多職種がお集まりくださいました。

神経難病の療養者様は昼間独居、そして外国籍で日本語の理解が十分でない奥様とのコミュニケーションと、たくさんの課題に多職種が向き合い、関わる皆がチームとなって在宅療養を支えていただきました。

このカンファレンスではケアマネージャーや地域の薬剤師、訪問看護ステーション、保健所の保健師、そして開院以来はじめてとなる歯科との連携で歯科医師・歯科衛生士も参加してくださり、多職種連携の広がりや強化を感じる会となりました。以下は参加してくださった歯科医師からのメッセージです。

この方を巡ってつくられた人間関係を大切にするようにと、院長からのコメントもありました。クリニック一同、今年もたくさんの出会いを丁寧に紡ぎ、よりよい在宅生活を支援する地域の輪を作っていきたいと思います。

令和元年の終わり、ある方のデスカンファレンスの開催告知に、大変お忙しいところ12名もの多職種がお集まりくださいました。

令和元年の終わり、ある方のデスカンファレンスの開催告知に、大変お忙しいところ12名もの多職種がお集まりくださいました。神経難病の療養者様は昼間独居、そして外国籍で日本語の理解が十分でない奥様とのコミュニケーションと、たくさんの課題に多職種が向き合い、関わる皆がチームとなって在宅療養を支えていただきました。

このカンファレンスではケアマネージャーや地域の薬剤師、訪問看護ステーション、保健所の保健師、そして開院以来はじめてとなる歯科との連携で歯科医師・歯科衛生士も参加してくださり、多職種連携の広がりや強化を感じる会となりました。以下は参加してくださった歯科医師からのメッセージです。

「デスカンファレンス本当に良かったです。何が良かったのかまだはっきりとはわかりませんが、本や研修会では学べない現場での学びを実感しました。多職種連携と言われていますが職種を超えた人間的な関わりもあり、忘れがちな使命感のようなものを感じました。何とも言えない良い雰囲気の中、お話ができ充実感がありました。」

この方を巡ってつくられた人間関係を大切にするようにと、院長からのコメントもありました。クリニック一同、今年もたくさんの出会いを丁寧に紡ぎ、よりよい在宅生活を支援する地域の輪を作っていきたいと思います。

2020年1月10日

「在宅看護論の講義へ」

昨年12月20日に、某看護専門学校へ在宅看護論の講義でお伺いしました。今回で私は5年目、結ファミリークリニックスタッフと伺うようになって3回目です。今回は一政、長田、そして私の3人で伺いました。看護専門学校からの依頼は「総合実習を終了した3年生へ在宅看護論の最後のコマで看とりの実際を話してほしい」とのことでした。

短い実習の中で、在宅での看とりを経験できる学生は1人いるかいないか…学生さんの就職は、概ね病院の病棟へ行かれます。「病院から在宅」「在宅から病院」と在宅と病院の連携は様々ですが、病棟で看護に当たる皆さんに在宅で最期まで生き切ること、暮らすこと、その人に家族に寄り添い続ける看護とは…という視点でお話をさせていただきました。

短い実習の中で、在宅での看とりを経験できる学生は1人いるかいないか…学生さんの就職は、概ね病院の病棟へ行かれます。「病院から在宅」「在宅から病院」と在宅と病院の連携は様々ですが、病棟で看護に当たる皆さんに在宅で最期まで生き切ること、暮らすこと、その人に家族に寄り添い続ける看護とは…という視点でお話をさせていただきました。

寄り添い続けるには、時に創造的な工夫も必要で、凝縮した時間を費やすこともあること。その先には家族の満足とその後の暮らしの安寧に繋がること。グリーフケアの大切さや看護師の役割なども盛り込み、3人で交代しながら3人の方の事例のお話しをさせていただきました。多忙な中、一政看護師、長田看護師も学生にわかりやすい資料作りをして、素敵なメッセージを届けてくれました。

寄り添い続けるには、時に創造的な工夫も必要で、凝縮した時間を費やすこともあること。その先には家族の満足とその後の暮らしの安寧に繋がること。グリーフケアの大切さや看護師の役割なども盛り込み、3人で交代しながら3人の方の事例のお話しをさせていただきました。多忙な中、一政看護師、長田看護師も学生にわかりやすい資料作りをして、素敵なメッセージを届けてくれました。

こうした若い学生さんへの講義は、未来への貢献の時間だと思います。涙しながらきいて下さった学生さん…将来、病棟で働いた時に在宅の魅力と可能性を知っていてもらえることは、本人やご家族にとって自分らしい人生を生きるということの支えにきっとなるのです。

拙い講義を聴いてくださりありがとうございます。2月の国家試験を頑張ってください。そして、私の看護学校の恩師よりこうしたご縁を永くいただけること、ご協力いただける院長やスタッフに感謝いたします。

昨年12月20日に、某看護専門学校へ在宅看護論の講義でお伺いしました。今回で私は5年目、結ファミリークリニックスタッフと伺うようになって3回目です。今回は一政、長田、そして私の3人で伺いました。看護専門学校からの依頼は「総合実習を終了した3年生へ在宅看護論の最後のコマで看とりの実際を話してほしい」とのことでした。

短い実習の中で、在宅での看とりを経験できる学生は1人いるかいないか…学生さんの就職は、概ね病院の病棟へ行かれます。「病院から在宅」「在宅から病院」と在宅と病院の連携は様々ですが、病棟で看護に当たる皆さんに在宅で最期まで生き切ること、暮らすこと、その人に家族に寄り添い続ける看護とは…という視点でお話をさせていただきました。

短い実習の中で、在宅での看とりを経験できる学生は1人いるかいないか…学生さんの就職は、概ね病院の病棟へ行かれます。「病院から在宅」「在宅から病院」と在宅と病院の連携は様々ですが、病棟で看護に当たる皆さんに在宅で最期まで生き切ること、暮らすこと、その人に家族に寄り添い続ける看護とは…という視点でお話をさせていただきました。 寄り添い続けるには、時に創造的な工夫も必要で、凝縮した時間を費やすこともあること。その先には家族の満足とその後の暮らしの安寧に繋がること。グリーフケアの大切さや看護師の役割なども盛り込み、3人で交代しながら3人の方の事例のお話しをさせていただきました。多忙な中、一政看護師、長田看護師も学生にわかりやすい資料作りをして、素敵なメッセージを届けてくれました。

寄り添い続けるには、時に創造的な工夫も必要で、凝縮した時間を費やすこともあること。その先には家族の満足とその後の暮らしの安寧に繋がること。グリーフケアの大切さや看護師の役割なども盛り込み、3人で交代しながら3人の方の事例のお話しをさせていただきました。多忙な中、一政看護師、長田看護師も学生にわかりやすい資料作りをして、素敵なメッセージを届けてくれました。こうした若い学生さんへの講義は、未来への貢献の時間だと思います。涙しながらきいて下さった学生さん…将来、病棟で働いた時に在宅の魅力と可能性を知っていてもらえることは、本人やご家族にとって自分らしい人生を生きるということの支えにきっとなるのです。

拙い講義を聴いてくださりありがとうございます。2月の国家試験を頑張ってください。そして、私の看護学校の恩師よりこうしたご縁を永くいただけること、ご協力いただける院長やスタッフに感謝いたします。

2020年1月1日

「新年のご挨拶」

あけましておめでとうございます。旧年は大変お世話になりました。皆様にとって心安らかな素晴らしい年になることを祈念いたします。

私たち今年も、住み馴れた場所でいつまでも安心して暮らし続けられるよう、訪問する療養者の方々と向き合っていきたいと思っています。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。

あけましておめでとうございます。旧年は大変お世話になりました。皆様にとって心安らかな素晴らしい年になることを祈念いたします。

私たち今年も、住み馴れた場所でいつまでも安心して暮らし続けられるよう、訪問する療養者の方々と向き合っていきたいと思っています。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。